EUMIG 633

- Restaurierung -

Der EUMIG 633 G ist ein Gleichspannungs-Geradeausempfänger mit integriertem Feldspulen-Lautsprecher

| Schaltungsprinzip ........ | 3-Röhren-Geradeausempfänger (Gitteraudion) |

| Hersteller......................... | EUMIG AG, Wien |

| Konstruktion ................. | Leopold Kreutz |

| Herstelljahr ................. | 1934/35 |

| Seriennummer ................. | 87983 |

| VÖF Lizenznummer.............. | 34434 |

| Anzahl Kreise ................ | 1 Kreis(e) AM |

| Wellenbereiche ............ | LW, MW, KW |

| Ausstattung ................... | Wellenfalle (Eingangs-Sperrkreis), Schalldosenanschluss, Edelholzkassette |

| Spannungsversorgung . | 2-Leiter-Gleichstrom 220 Volt |

| Lautsprecher ................. | 17,5 cm Gehäuse, m. Feldspule 90 Ohm |

| Leistungsaufnahme .... | ca 50 Watt |

| Abmessungen (BxHxT) . | 32,5 x 39,5 x 17 cm 7,45 kg |

| Röhren .......................... | B2038=REN1821,REN 1814, A2040N,2 B2038,B2043u=RENS1823d |

| Preis ............. | 172,- ATS |

| ähnliche Geräte .......... | EUMIG 923 W f. Wechselstrom |

1. Rundfunkindustrie in Österreich bis 1934/35

Der Name EUMIG ist heute vor allem ein Begriff als Hersteller von Amateur-Filmkameras und Projektoren. Dass Eumig auch als Hersteller von Rundfunkgeräten bekannt ist, ist vor allem der Eumigette zu verdanken, einem preiswerten Massenartikel der 50er Jahre. Die Ursprünge der Firma gehen aber noch vor 1924, der Geburtsstunde des Radios in Österreich zurück. 1919 wurde die „Elektrizitäts- und Metallwaren-Industrie-Gesellschaft m. b. H.“ in Wien gegründet. Im Jahre 1924 begann die Firma unter dem Namen Eumig mit der Produktion von Rundfunkgeräten. Im selben Jahr strahlte der RAVAG-Sender „Radio Wien“ auch seine erste Sendung aus.

Die Radioindustrie bestand um 1925 im wesentlichen aus den neugegründeten Firmen Eumig, Horny, Ingelen, Kapsch und Minerva. Eltz (Radione) und Zerdik kamen etwas später.

Führend beim Aufbau der Rundfunkgesellschaft RAVAG waren die Firmen Kapsch und O. Czeija. Kurioserweise war Mitkonkurrent Czeija & Nissl schneller mit ihrem unlizensierten Hekaphon-Sender, dem aber nur ein kurzes Leben beschert war. Schon wenige Jahre später erlebte die junge Branche ihre erste Krise mit Firmenpleiten und Fusionen. Eine bedeutende Rolle nimmt Philips dabei ein. Als Philips Radioröhren GmbH 1926 in Wien gegründet, wandelte sich das Werk zum Radiogerätehersteller und nutzte 1935 die Schwäche der Konkurrenz in der angespannten Wirtschaftslage. Noch im selben Jahr schluckte Philips den Radiohersteller (Zerdik), es folgten die Radiowerke Schrack AG (Triotron), fortgeführt unter dem Namen Wiener Radiowerke AG WIRAG und die überschuldete Horny AG.

Mit der Aufhebung des Gebietsschutzabkommens, das die nationalen Märkte abschottete, drang ab 1939 der Konzern Siemens/AEG/Telefunken in den Österreichischen Markt und lieferte Fertiggeräte in die "Ostmark", wie Österreich nach dem Einmarsch 1938 genannt wurde, unterhielt dort aber keine lokale Produktion. Die Beteiligung an der Produktion von Gemeinschaftsempfängern (VE301) unter nationalsozialistischer Herrschaft kompensierte den Produktionsrückgang bei aufwendigen Empfängern aufgrund der Kriegswirtschaft. Wie alle anderen Hersteller produzierte Eumig ab 1940 fast ausschließlich Komponenten für den Kriegseinsatz.

Nach Anfängen mit Detektorapparaten hatte Eumig 1931 mit Mehrwellen-Netzempfängern in Reflexschaltungen bereits die Marke von 100.000 produzierten Radiogeräten überschritten. Die EUMIG produzierte in den frühen Dreißiger Jahren, aus denen auch dieses Gerät stammt, für den österreichischen Markt, in den deutschen Katalogen wurden keine Erzeugnisse der Firma angeboten. Erst ab 1938 begannen deutsche Händler österreichische Hersteller in größerer Zahl in ihre Kataloge aufzunehmen.

Von der Titelseite des Rundfunkprospekts von 1935 strahlt die Marke ganz im Licht des Art Deco.

Abb. 1 Titelseite des Faltblatts "Fernempfänger"

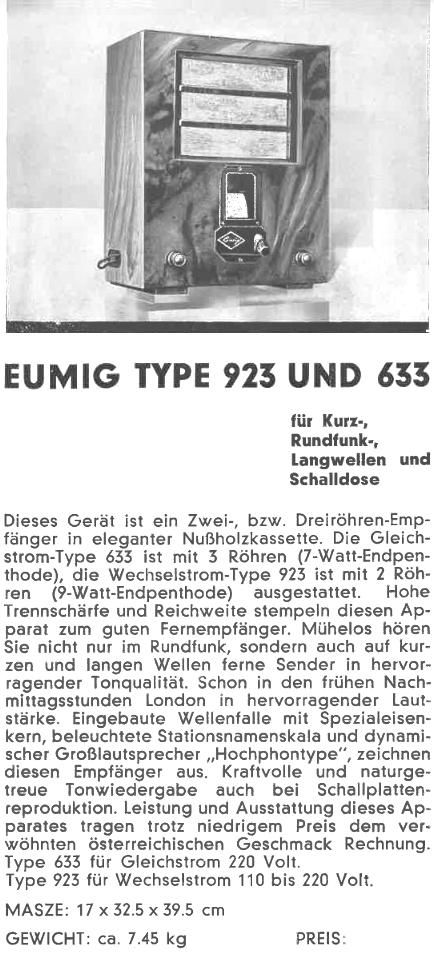

In diesem Faltblatt ist auch der Empfänger abgebildet und in schwelgenden Worten beschrieben.

Abb. 2 Präsentation der Empfängertypen 633 und 923

Mit Prospekten wie diesem zielte Eumig auf die österreichische Kernkundschaft und darüber hinaus auf den Absatzmarkt in den ehemaligen Ländern der k.u.k.-Monarchie. Durch die zugekaufte Wiener Panradio und deren Geschäftsbeziehungen zu La Technologie in Paris hatte Eumig in Frankreich einen Marktzugang. In 1937 erschien im Fachblatt Toute la Radio eine Anzeige, in der die "grande marque" Eumig in ihren Vorzügen blumig beschrieben wurde. In der Tat war es eine der Stärken der Firma, für den Empfang im zergliederten französischen Stromnetz Netzempfänger gleich welcher Spannungsart und Phase anbieten zu können.

Abb. 3 Anzeige in Toute la Radio von 1937: EUMIG 1343 universel

Der Typ 633 G ist eines der letzten Geräte mit Stiftröhren für 20 V-Gleichstromheizung. 1935 wurden Topfsockelröhren und Allstromgeräte (GW) eingeführt.

Rundfunk im Gleichspannungsnetz

Gleichspannung (Lichtstrom und Straßenbahn) gab es in Wien bis 1928 als 4x 115 V DC und 2x 110 V DC Netze, das sind aus der elektrischen Straßenbeleuchtung mittels Bogenlampen abgeleitete Spannungswerte. In den dreißigern wurden 2x 220 V DC und 110 V AC parallel betrieben. Erst nach 1945 wurde großflächig auf 220 V AC umgestellt. Der Eumig 633 war ausschließlich auf das 220V DC Netz angewiesen, Umstellmöglichkeiten hatte das Gerät nicht.

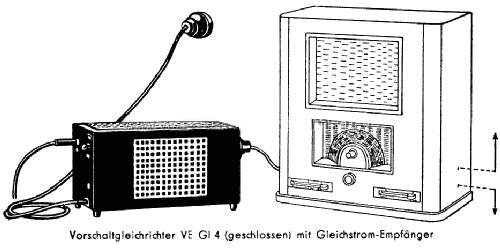

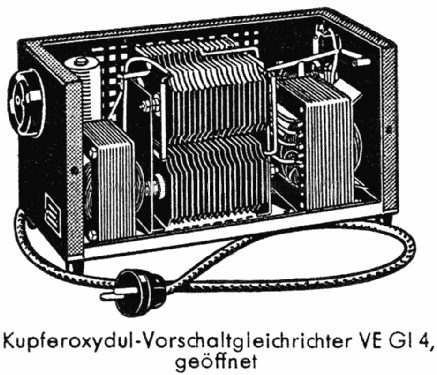

Durch Netzumstellungen auf Wechselspannung war es mitunter nicht mehr möglich, diese Geräte weiterzubetreiben. Wie vorher für die Batteriegeräte die Netzanoden wurde mit Trockengleichrichtern als Vorschaltgerät ein Weiterbetrieb ermöglicht. Abb. 4 zeigt ein Siemens-Gerät VE Gl4 mit 220V DC und 250 mA entsprechend 50 W vor einen Gleichstromempfänger geschaltet. Ähnliches Gerät: NORA WG250.

Abb. 4 Anordnung Siemens-Gleichrichter VE GL4 mit einem Gleichstromempfänger

Beide Vorsatzgeräte verfügten über einen ausreichend dimensionierten Transformator am Wechselstromeingang, einem Trockengleichrichter (Kupferoxydul) oder Röhre (RGN2004) und einer Siebdrossel mit Ladekondensator

Abb. 5 VE GL4 Innenansicht

. Ausgangsseitig stand Gleichstrom an einer Steckdose zur Verfügung.

2. Befund

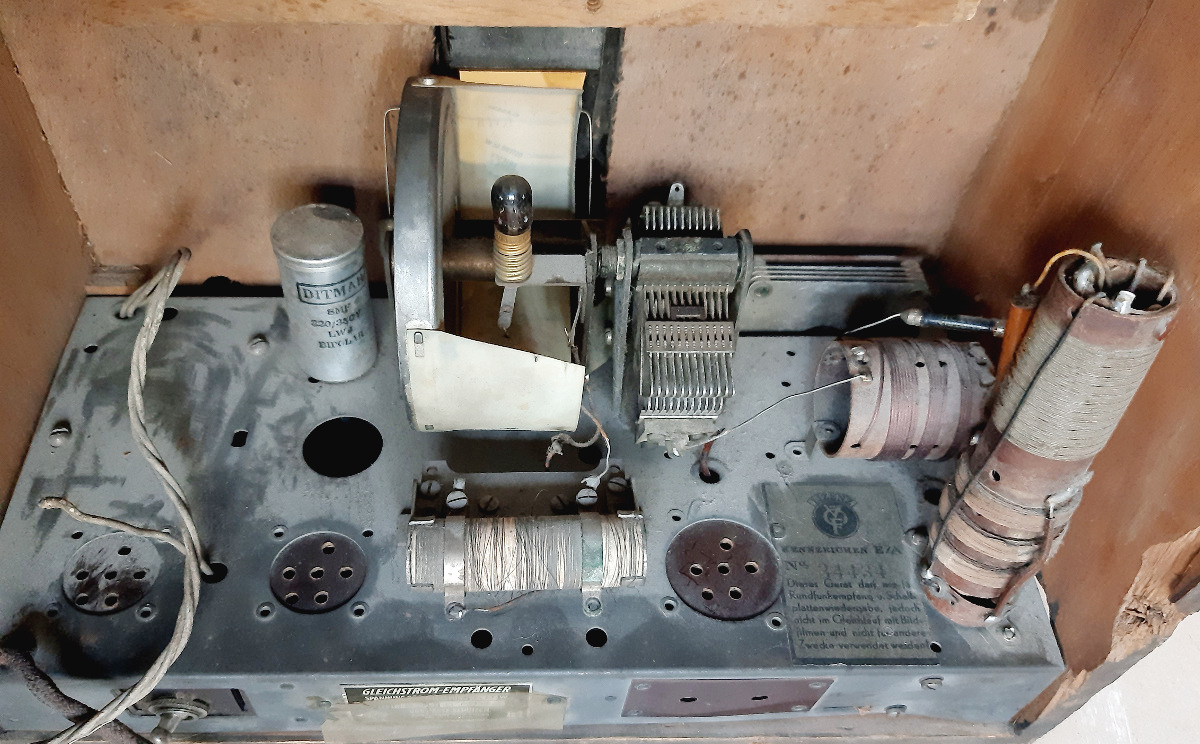

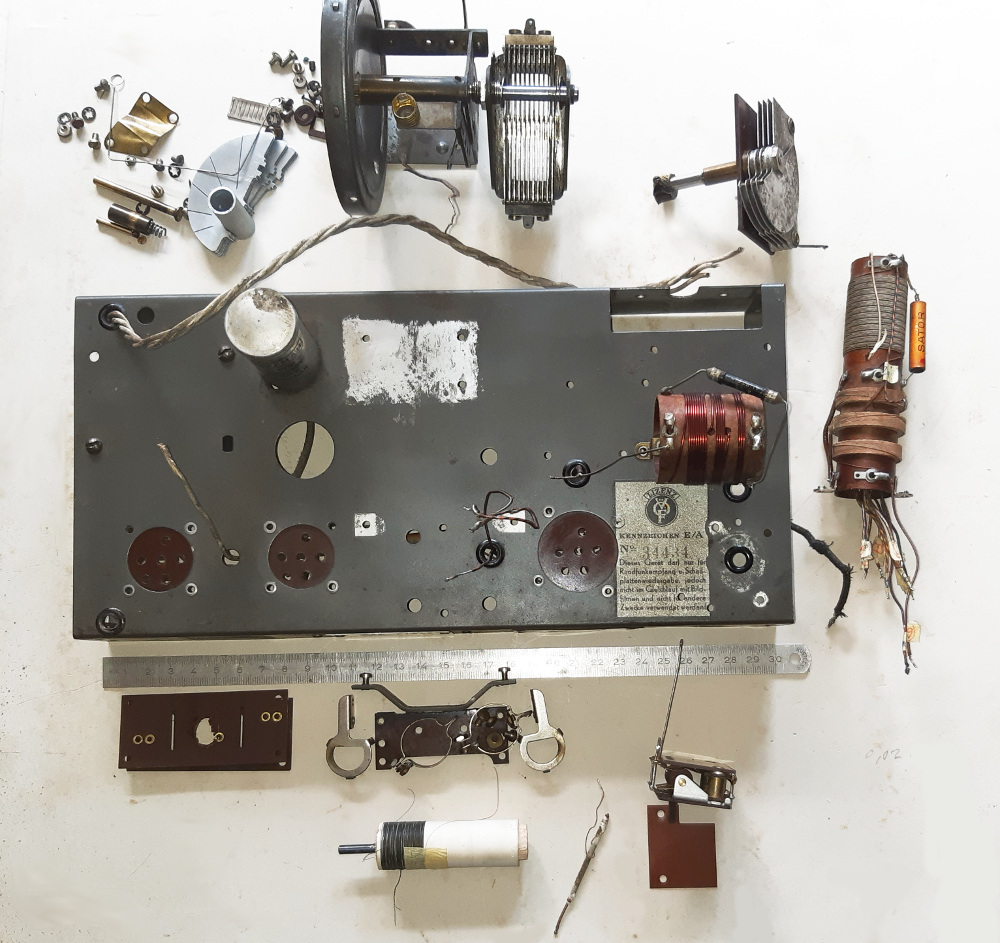

Das Gerät wurde aus dem Lagerbestand eines Sammlers übernommen und weist Spuren langer Lagerung, unsanfter Behandlung und von Behelfsreparaturen auf. Eine erste Durchsicht bringt eine längere Liste an Ausfällen, mit denen man sich beschäftigen muß. Abb. 6 - Vorderansicht

Abb. 6 - Vorderansicht

Das Furnierbild der Front aus ausgesuchten Stücken in natur poliert, abweichend von Prospektansicht mit Nußraumriegeln neben dem Lautsprecherausschnitt, Seiten Vollholz Nußbaum-dunkel gebeizt (nicht der originale Beizton), eine Seite mit durchgehendem Schwundriß und tiefen Riefen, in den Glassplitter sitzen, Furnier an Ecken und Kanten abgestoßen, teils abgerissen. Originale gut erhaltene Seidenbespannung, an der Skalenabdeckung Teile herausgerissen, Skalenband aus Celluloid spröde, gerissen, geschrumpft, Bedienknöpfe beschädigt, Rückwand fehlt. Drehkowelle verbogen, Drehko-Rotor verformt (Zinkfraß), Antrieb nicht kraftschlüssig, Rückkopplungskondensator auseinandergebrochen, Chassis-Seite am Wellenschalter verbogen, Bedienhebel gebrochen, Drehschalter (Netzschalter) fehlt, rückseitig am Netzeinlaß Kippschalter eingebaut, Sperrkreis fehlt, Drahtwiderstand defekt, abkontaktiert. Röhrenfassungen locker, oxydiert, Spulenaggregat LW/MW schief/gebrochen. Verdrahtung teilweise mit brüchiger Isolierung oder mit Isolierband umwickelt, Netzkabel unbrauchbar.

Der Zustand ist ernst aber nicht hoffnungslos. Zum 100-jährigen Jubiläum der Firma Eumig, die heute noch existiert, kann man durchaus herangehen, diese 90jährige Ruine zu retten. So wie das Gerät ausgelegt ist, war wohl nicht davon ausgegangen worden, daß es einmal dieses Alter in einem funktionfähigen und ansehlichem Zustand erleben wird. Das soll aber Ziel der Aufarbeitung sein.

Abb. 7 - Chassis Rückansicht

Abb. 8 - Chassis Unterseite

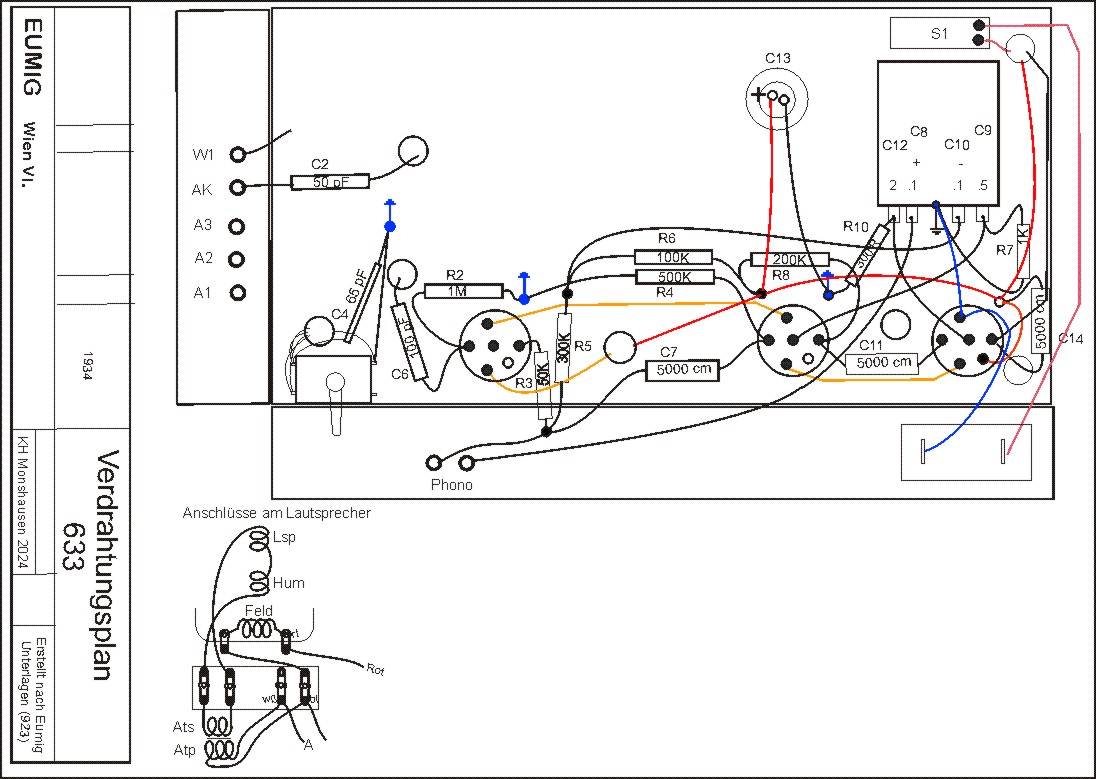

Abb. 9 - Verdrahtungsplan

Abb. 9 - Verdrahtungsplan

Abb. 9 - Typschild

6. Bedienhinweise

In der Mitte neben der Skala befindet sich der Abstimmknopf, links wird die Rückkopplung eingestellt, rechts befindet sich der Drehschalter für ein - aus. Die Skalenbeleuchtung zeigt den Betriebszustand an. Die Wellenumschaltung sowie die Einstellung der Mittelwellen-Sperrfrequenz müssen an der Rückseite vorgenommen werden. An der linken Seite sind 3 Buchsen (A1 ... A3) für die Antennenankopplung zur Auswahl vorgesehen. Mit dem nach außen geführten Steckkontakt kann davon die beste Antennenanpassung für die Wellen L und M ausgewählt werden. Ein separater Eingang wird für die Kurzwellenantenne (K) bereitgestellt.

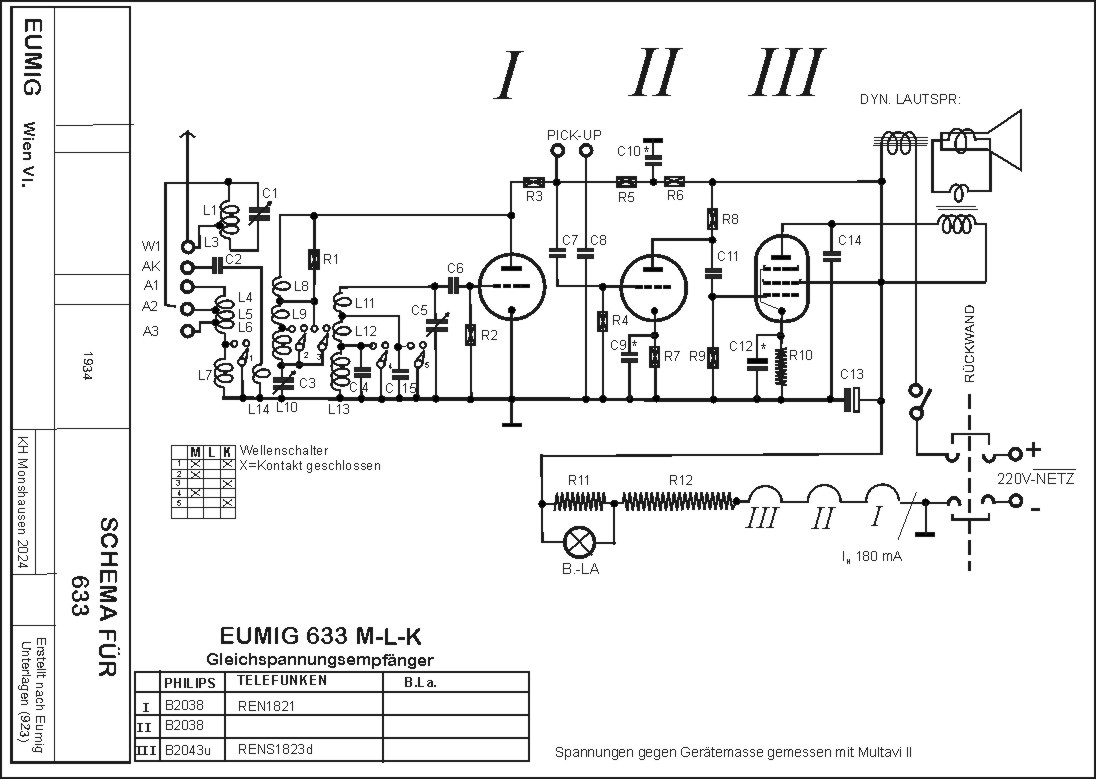

Schaltplan

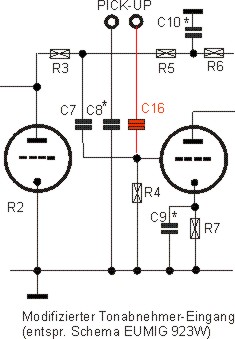

Das originale Schema zum 633 ist nicht verfügbar. Es gibt allerdings Kopien des Schemas zum Wechselstrom-Modell 923W, das den gleichen Spulensatz hat. Auf der Grundlage dieses Plans und nach dem am Gerät dokumentierten Verdrahtungsplan konnte ein Schaltschema erstellt werden.  Abb. 10 rekonstr. Schaltplan (nach EUMIG Unterlagen zum 923 nacherfasst)

Abb. 10 rekonstr. Schaltplan (nach EUMIG Unterlagen zum 923 nacherfasst)

Das Audion arbeitet mit Gittergleichrichtung. Alle Stufen sind kapazitiv gekoppelt. Am Phonoeingang liegt ein Pol auf der Anodenspannung der Audionröhre, allem Anschein nach ist dies die unveränderte Originalverdrahtung. Ein Betrieb von MP3-Geräten an einem solchen Eingang sollte man unterlassen. Zuspielgeräte müssen an beiden Polen über Kondensatoren gesichert sein. Der an der Anode liegende Phonoeingang erhielt aus diesem Grund einen weiteren Kondensator 5 nF.

Röhren

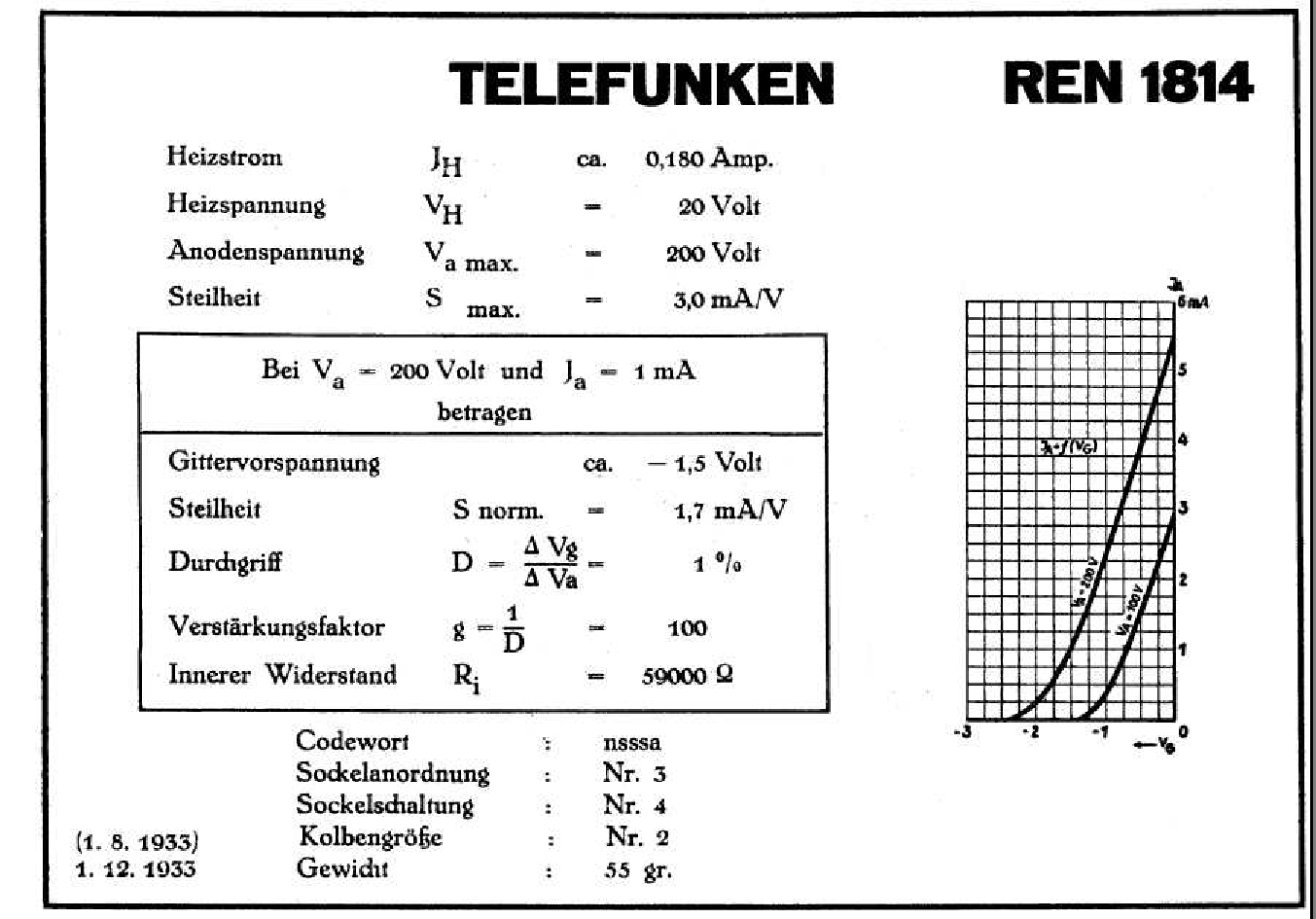

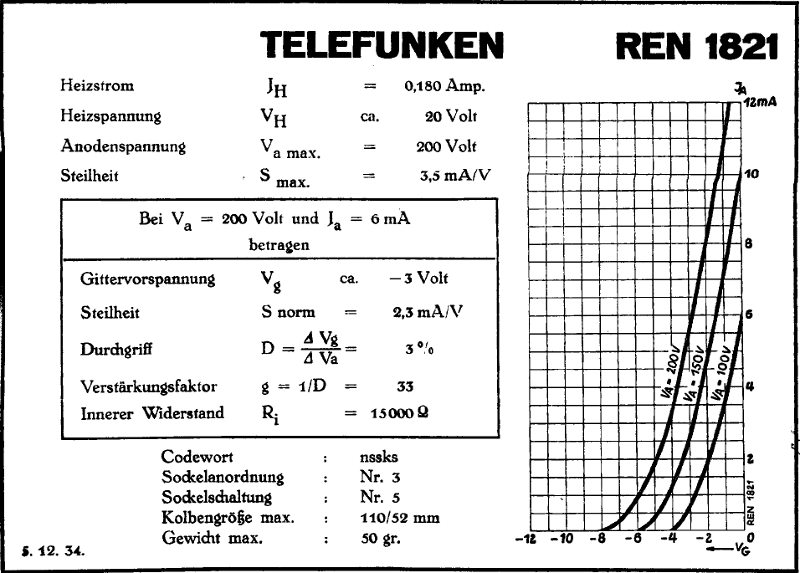

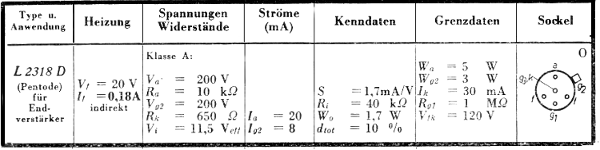

Der Originalröhrensatz Philips B2038 (Telefunken REN1821), B2038, Philips B2043u (Telefunken RENS1823d, Valvo 2318d) hat eine einheitliche Heizspannung von 20 V- bei ca. 180 mA. Die Röhren sollten für Serienschaltung spezifiziert sein. Bei der Restaurierung kamen mangels Verfügbarkeit die originalen Philips-bzw. Tungsram/Sator-Röhren nicht zum Zug, es wurde mit den baugleichen, besser erhältlichen REN(S)-Typen bestückt: Audionröhre REN1814, Universaltriode REN1821 und Lautsprecherröhre RENS1823d.

REN1814 (ab 1933) Datenblatt:

Abb. 11 Datenblatt zur REN 1821 Telefunken

REN1821 (ab 1931) Datenblatt:

Abb. 12 Datenblatt zur REN 1821 Telefunken

L2318d (Valvo) = RENS1823d Datenblatt:

Abb. 13 Datenblatt zur Valvo L2318d

Als Besonderheit wird bei Eumig der seltene Sockel Europa B5+1 für die Endröhre verwendet. Hierdurch sind gängigere d-Röhren mit Sockelschraube nicht unmittelbar verwendbar (zusätzl. Schirmgitteranschlußkabel nach oben führen).

3. Aufarbeitung des Chassis

Abb. 14 - Die Chassis Baustellen

Das Chassisblech ist ein Gleichteil mit Bohrungen und Ausbrüchen, die z.T. nur beim Wechselstrom-Modell 923 W genutzt werden.

Schaltung

Serienheizung

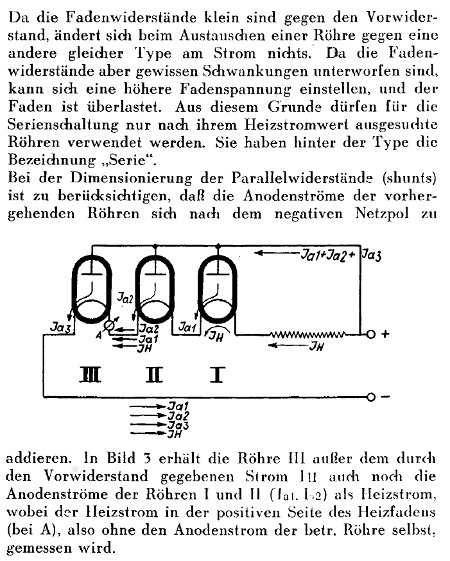

Alle Röhren liegen über einen Vorwiderstand in Serie im gleichen Heizkreis, der aus dem Drahtwiderstand abgeleitet wird. Zur Vermeidung von Fadenüberlastungen in Serienschaltungen sind geringe Toleranzen bei den Fadenwiderständen gefordert. Die Reihenfolge der Röhren in der Serienschaltung ist nicht beliebig. Einzelheiten sind der Schrift von Telefunken zu entnehmen. Fällt ein Glied aus der Kette aus, fällt die gesamte Röhrenheizung aus. Aus diesem Grund liegt die Glühbirne an einem eigenen Vorwiderstand. Beim Ersatz der Feldspule des Lautsprechers ist zu beachten, dass deren Widerstand (90 Ohm) mit in den Vorwiderstand des Heizkreises eingeht. Die Feldspulen aus Wechselspannungsgeräten sind ungeeignet (zu hochohmig). Der nachfolgende Auszug beleuchtet die Anforderung eng tolerierter Fadenwiderstände in Serienschaltungen:

Abb. 15 Aus: Telefunken Röhren von A -Z, Teil C Röhren für den Gleichstromnetz-Betrieb (Serienschaltung), S. 99f

Heizungsvorwiderstand

Im Gleichstromradio wird ein großer Teil der aus dem Netz entnommenen Energie in Verlustwärme umgesetzt, was den Betrieb wenig wirtschaftlich macht. Grund dafür ist, daß die Heizspannung der Röhren verhältnismäßig niedrig ist und nicht durch Transformation gewonnen werden kann, sondern durch einen leistungsfähigen Vorwiderstand herabgesetzt werden muß. Bei diesem Gerät fällt am Heizungsvorwiderstand eine Spannung von etwa 125 Volt ab. Etwa die Hälfte der Leistungsaufnahme geht verloren bzw. wird in Wärme umgesetzt. Der Widerstand muß also mehr als 25 Watt leisten und erhitzt sich auf mehr als 150 Grad. Der von Eumig verwendete Typ ist ein Keramikrohr 18x100 mm mit Stahlklemmen an den Wicklungsenden und Abgreifschellen. Der Draht hat eine schwarze Oxydschicht, die isolierend wirkt.

Abb. 16 defekter Heizungsvorwiderstand mit zusätzlichem Abgriff für die Skalenbeleuchtung

Mit dem durchgebrannten Heizungsvorwiderstand ist das Gerät nicht mehr betriebsfähig. Erstaunlicherweise sind an diesem Teil keine Reparaturversuche festzustellen, obwohl Spuren zeigen, dass das Chassis oft ein- und ausgebaut wurde. Eine Heizwicklung von 900 Ohm paßte genau auf das Keramikrohr. Erste Tests zeigten, daß bei 220 V damit nur 16 Volt/150 mA Heizung erreicht wurden, also die Abgreifschelle wieder anzubringen war. Irritierend war außerdem, das das Keramikrohr innen Rauch entwickelte und der Widerstandsdraht heiß, aber intakt blieb. Bei der abrauchenden Substanz handelte es sich um Cyanacrylat vom Fixieren der Wicklungsenden! Das sollte nur im Freien auf diese Weise entfernt werden und beim Fixieren besser Klebeband verwendet werden. An der Glühlampe standen zu hohe 20 V an, benötigt werden nur 4 V.

Kondensatoren und Widerstände

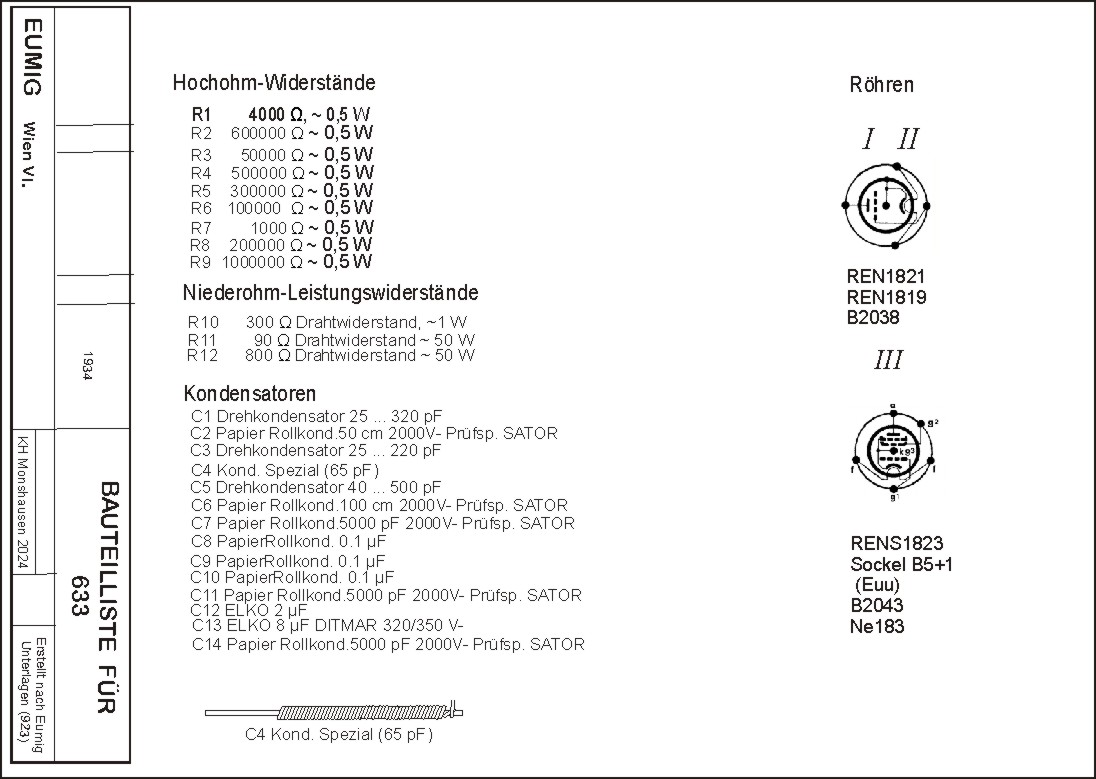

Abb. 17 Bauteileliste

Die Rollkondensatoren stammen von Sator (Vertrieb Österreich Kremenezky). Ist der Teerverguß offensichtlich porös, kann auf ein Nachmessen kann verzichtet werden, am besten alle Kondensatorrollen austauschen. Die Papphülsen mit dem Herstelleraufdruck sollte man erhalten.

Der Sammelblock ist ohne Herstellermarke und enthält Wertaufdrucke für 4 Kondensatoren. Der 8 µF-Elko von DITMAR zeigte 6,5 µF Restkapazität. Die bedrahteten Widerstände sind ebenfalls von SATOR Austria und entsprechen in der Bauform bekannten deutschen Herstellern (Dralowid o.ä.).

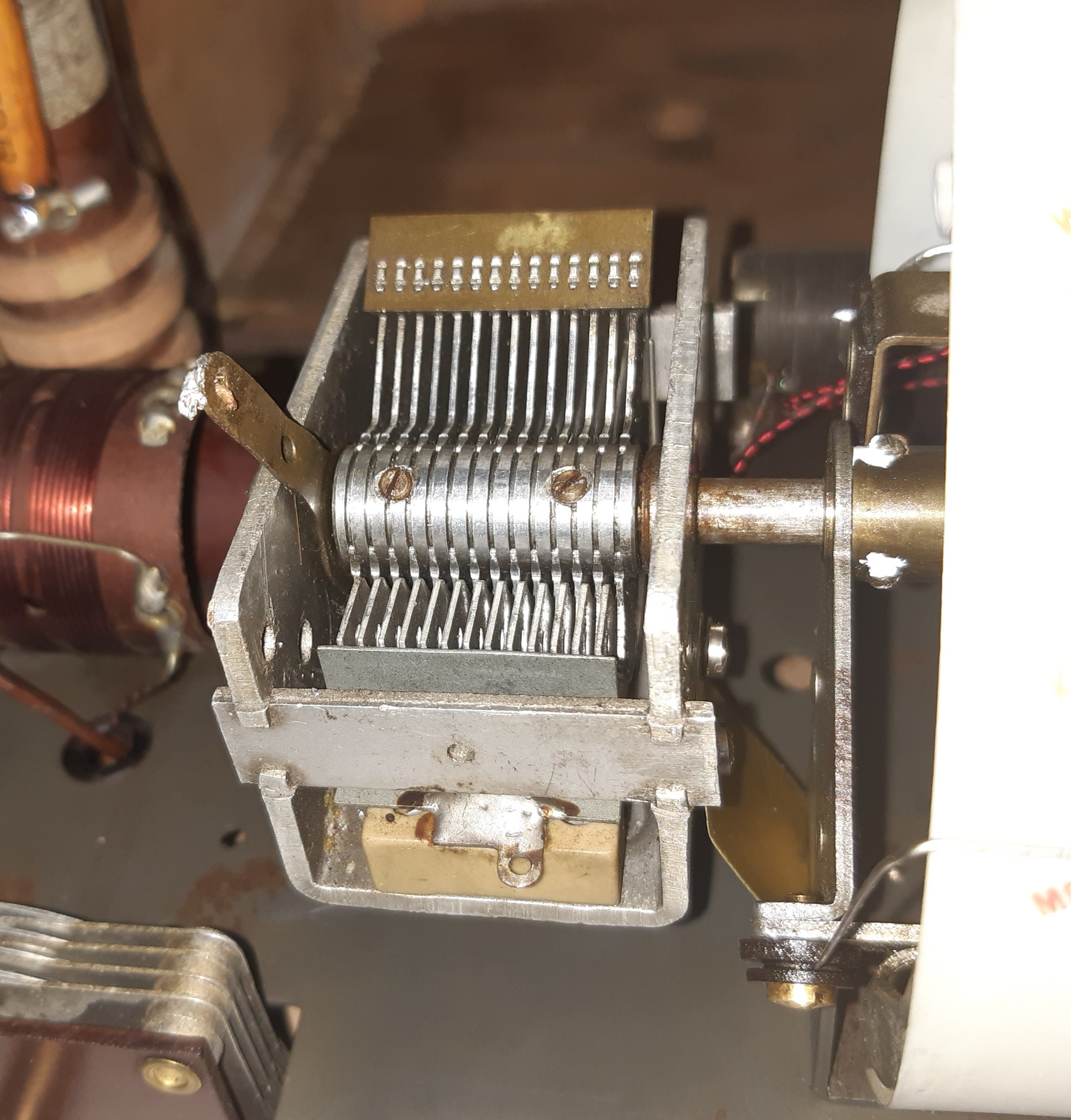

Reparatur Drehkondensator

Der Drehko sitzt fest, weil sich der Lamellenhalter aus Druckguß wegen Zinkfraß um mehr als 1 mm gedehnt hat.

Abb. 18 Die Verformung durch Zinkfraß ist mit bloßem Auge zu sehen

Das Aggregat ist komplett zerlegbar und der gesamte Rotor könnte leicht ausgetauscht werden, sofern man ein passendes Ersatzteil fände (ähnliche Teile wurden im VE301 verbaut). Der Lamellenabstand beträgt ca 1,25 mm. Ein Drehko mit ähnlichen Abmessungen aus der Zeit wurde gefunden und an die Stelle des defekten Originalteils montiert.

Abb. 19 Drehkoersatz

Eine Lamelle aus dünnem Messingblech fixiert das Drehkogehäuse am Skalenaufbau und stellt eine massive Massenverbindung her. Diese Lösung konnte weiterverwendet werden.

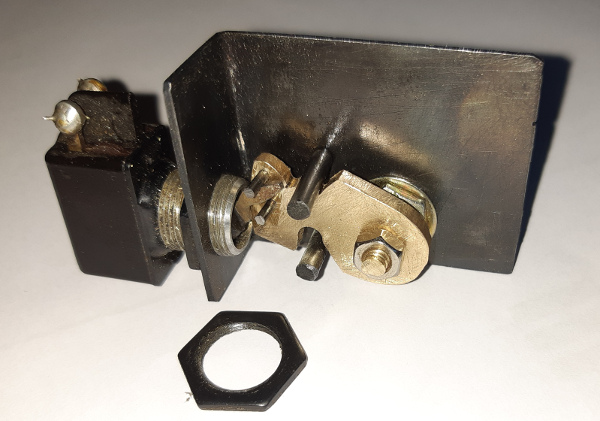

Rückbau Ein-Aus-Schalter

Der Kippschalter an der rückseitigen Abschaltung à la VE301 wurde entfernt und an der originalen Stelle vorn rechts wurde ein Drehschalter in die Bohrung gesetzt. Über einen Winkelhebel wird ein gekapselter Kippschalter betätigt.

Abb. 20 Ersatz für den Drehschalter Abbildungen zeigen im Original einen in Preßmasse ausgeführten Flachdrehschalter in einer Sonderbauform, der nur im Raubbau beschaffbar wäre.

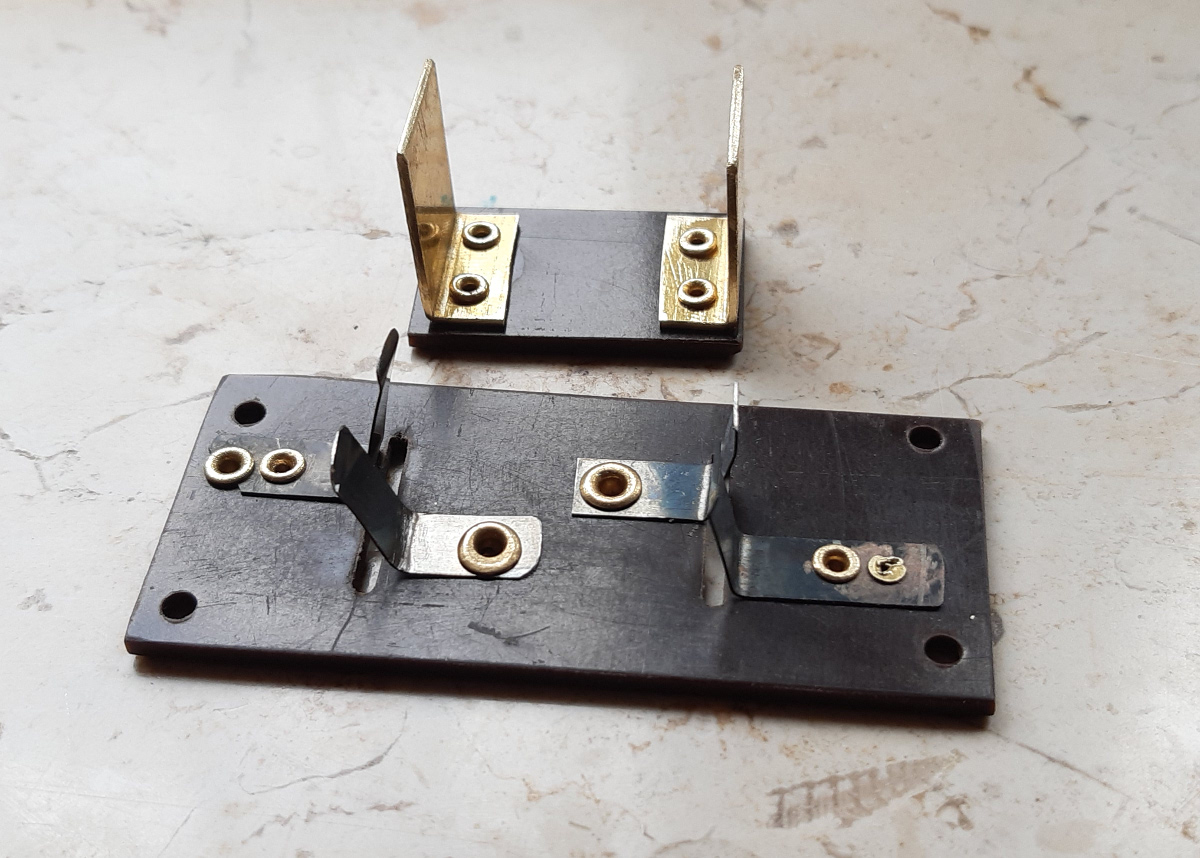

Rekonstruktion der automatischen Netzabschaltung

Die Eumigsche Lösung für die Netzabschaltung war anscheinend nicht nachhaltig und wurde später bei diesem Gerät rückgängig gemacht. Die zerstört vorgefundene Kontaktplatine links mit den 2 Schlitzen wurde ersetzt und mit Abschaltkontakten versehen. Bei der Wiederherstellung wurden als simpelste Lösung pro Pol zwei gegenüber liegende Federkontakte gewählt, die von den Kontaktzungen bei anliegender Rückwand verbunden werden. Ein Foto der Chassisunterseite eines späteren 633 (Seriennummer 100324) bestätigt diese Lösung.

Abb. 21 Abschaltkontakte mit Schaltbrücke

An die Rückwand sind die Kontaktzungen berührungssicher angenietet.

Abb. 22 Zustand bei geschlossener Rückwand: die eingesteckten Schaltzungen verbinden die zwei Versorgungspole

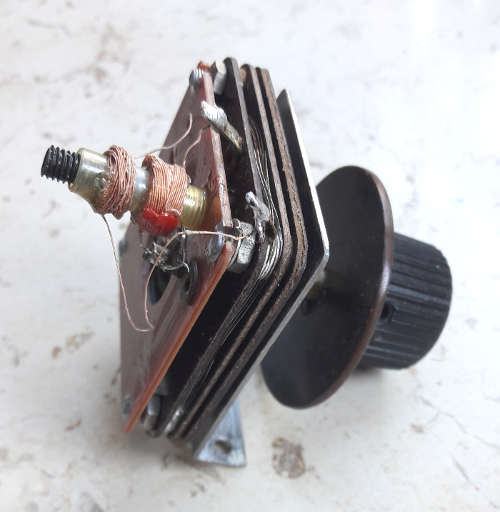

Sperrkreis

Abb. 23 Ersatz für den fehlenden Sperrkreis

Der Sperrkreis ist serienmäßig und im Schaltschema wiedergegeben. Drehkondensator (480 pF) und eine Spule (250 µH mit Anzapfung bei 2/3)

bilden einen Resonanzkreis, dem das Antennensignal entnommen und einem passenden Eingang der Antennenspule zugeführt wird. Die Anordnung wird mit einem Blechwinkel an der rechten Seite befestigt. Es sind Abbildungen mit Flach- oder Luftdrehko bekannt. Der Luftdrehko, identisch mit dem Drehko im Audion-Gitterkreis, scheint das Original zu sein.

Phonoeingang

Der Phonoeingang wurde entschärft, um aktuelle Audioeinspieler potentialfrei anschließen zu können. Der Schaltplan wurde dem Schema des Wechselstrommodells entsprechend angepaßt.

Abb. 24 Modifizierter Phonoeingang

5. Gehäuse

Korpus

Ein einfacher Holzkasten, Eckverbindung der Vollholzseiten auf Gehrung mit Lamelle ausgeführt, nur die Sperrholzfront in ausgesuchtem geflammtem Furnier, Seiten und Deckel in Vollholz in Nußbaum-mittel gebeizt. In Prospektabbildungen wird die Front als durchgehendes Spiegelfurnier dargestellt. Tatsächlich wurden aber auch wohl Exemplare ausgeliefert, bei denen man am wertvollen Furnier gespart hat, indem man die Seiten am Lautsprecherausschnitt mit senkrecht stehendem schlichten Nußbaum furniert hat, so auch bei unserem Exemplar.

Abb. 25 Gehäuseseite - Schäden, verursacht durch Glassplitter

Abb. 26 Gehäuseseite - Ergänzung der Fehlstellen vor dem Verleimen

Abb. 27 Gehäuseseite repariert, gefüllt, geschliffen, vor dem Beizen

Rechteckiger Lautsprecherausschnitt mit hinten aufgesetzter Schallwand, diese mit zwei senkrechten Dekorleisten, alle sichtbaren Seiten furniert. Schallwandbespannung mit einem beigebraunen, strukturierten Seidenstoff in guter Erhaltung. Durchgehende, vorn sichtbare Fußleisten.

Bedienknöpfe

Der einzige verbliebene Originalknopf ist unvollständig, es gibt keine Detailfotos. Beim Modell 733 wurde der Knopf auch verwendet und als Vorlage zur Ergänzung herangezogen.

Abb. 28 Bedienknöpfe - In der Mitte der rekonstruierte Originalknopf, rechts ein Abguss

Rückwand

Abb. 29 Rekonstruktion der Rückwand mit originalen Ösenschrauben. Die Öffnung für das Sperrfilter wurde durch eine Pertinaxscheibe abgedeckt. Oberhalb des Wellenschalters sind die Wellenbereiche in Metern angegeben (50 - 2000 - 600)

Abb. 30 Ansicht nach Abschluß der Arbeiten.

5. Inbetriebnahme

Kontrolle Eingangsspannung und Heizkreis

Für den Betrieb des Gleichspannungsgeräts wurde dem Trenn-/Stelltrafo ein Gleichrichter nachgeschaltet. Die Wechselpannung wird sukzessive auf ca 165 V~ hochgefahren, so daß sich am Ausgang eine Gleichspannung unter Last von 220 V- ergibt. Bevor man an das Einschalten mit Röhren geht, ist der Aufbau mit dieser Vorrichtung nach Leckströmen, Kurzschlüssen und Fehlkontaktierung zu untersuchen und durchzumessen. Zur Messung des Heizstroms kann man die Heizungskontakte an den Röhrenfassungen mit jeweils einem 100 Ohm Widerstand verbinden, um den Heizkreis zu schließen und den Heizstrom einzustellen. Spannungsangaben ab Werk stehen nicht zur Verfügung. Anhand der Röhrendaten kann abgeschätzt werden, ob die gefundenen Spannungen akzeptabel sind. Gemessen wurden an der Endröhre 195 bzw. 205 Volt Anoden- bzw. Schirmgitterspannung, die Anodenspannungen der beiden Vorröhren liegen um 50 Volt. Außer Toleranz gelaufene Widerstände sollten ggf. angepaßt werden, eine Abweichung von 15% bei den Widerständen hat sich bei diesem Gerät als unproblematisch erwiesen.

Gerätesicherheit

Netzanschluß und Sicherung

Die Stromaufnahme ist mit etwa 50 Watt angegeben, also ist von einem Gleichstrom von etwa 270 mA bei 220 VDC an der Zuleitung auszugehen.

Das Gerät besitzt ab Werk keinerlei Stromsicherung.

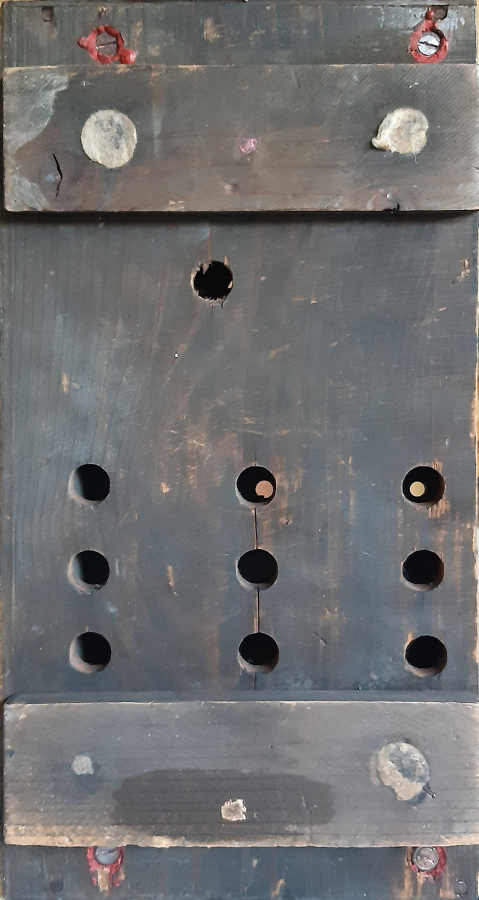

Montage

Der anfängliche Gerätezustand sollte wiederhergestellt werden. Wegen fehlender Netztrennung wurden auf der Gehäuseunterseite die Chassisschrauben mit Hartwachs gegen Berührung isoliert.

Abb. 31 Gehäuseunterseite

Die merkwürdig erscheinenden roten Farbreste um die Schraublöcher sind Reste dieser Isolierung. Was kaum mehr anzutreffen ist, sind die mit Hartwachs ausgefüllten Bohrungen an den Bedienknöpfen. Voraussetzung ist, daß Madenschrauben mit Abstand zur Knopfoberfläche eingeschraubt sind. An der Rückwand sollte die automatische Abschaltung angebracht sein.

Achtung: Gleichspannungsgerät! Das Gerät sollte nicht ohne Rückwand in Betrieb genommen werden. Auf der Rückwand sollte ein Warnhinweis sein, daß das Gerät nicht an das Wechselspannungsnetz angeschlossen werden darf und ein Gleichspannungsnetzteil zur Versorgung benötigt wird. Es darf kein Wechselspannungsstecker (Schukostecker) am Netzkabel montiert sein.

Zwischen beiden Geräten muß eine verpolungs- und berührungssichere Verbindung geschaffen werden.

Vorschaltgerät für Gleichspannung 220V-

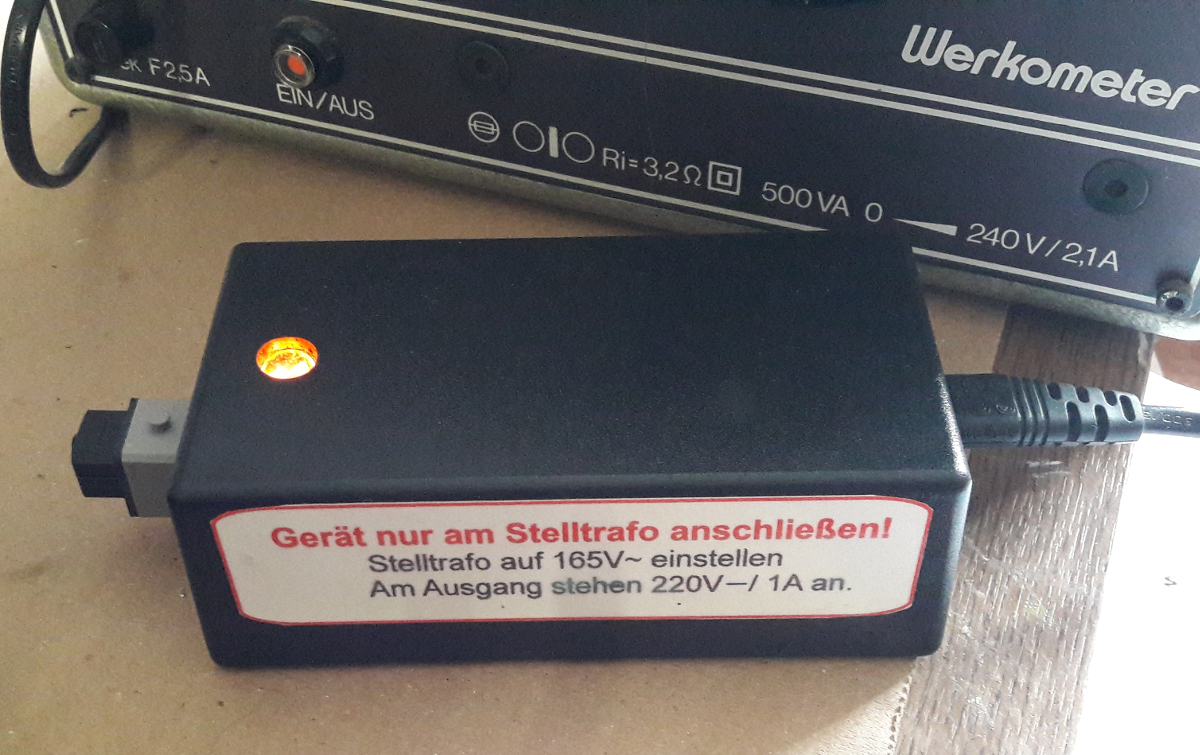

Beim Einsatz eines Stell-/Trenntrafos genügt es, einen ausreichend leistungsfähigen Gleichrichter mit Siebkette vorzuschalten. Beim Einsatz einer Graetzbrücke liegt die Leerlaufgleichspannung erheblich über 220 V-, mit dem Stelltrafo kann entsprechend eingestellt werden. Das Radio ist potentialfrei und polrichtig ohne Erdkontakt anzuschließen. Idealerweise ist eine Strombegrenzung und -sicherung für den Testbetrieb vorzusehen. Die folgende Abbildung zeigt ein einfaches Versorgungsgerät in einem berührungssicheren Kunststoffkästchen mit zweipoligem Wechselspannungsstecker zum Anschluß an ein Stell-/Trenntrafo.

Abb. 32 Gleichrichtervorsatz

Die Gleichspannung wird verpolungssicher über eine moderne Industriesteckverbindung (HIRSCHMANN BELDEN STAS 200, 250V DC/AC, 6A DC max) an das Rundfunkgerät geleitet. Ein Glimmlämpchen mit Zündspannung bei 175 V zeigt an, wenn Betriebspannung am Geräteausgang anliegt. Zum Betrieb wird zuerst der Empfänger eingeschaltet, dann mit dem Stelltrafo auf 165V~ hochgefahren, Dies vermeidet hohe Einschaltströme und schont die Röhren.

Um direkt an 230 V~ anschließen zu können, kann dem Gleichrichter eine einstellbare Strom-Spannungsbegrenzung auf 220 V-/0,5 A nachgeschaltet werden.

Links

EUMIG Fernempfang, Faltblatt, 1935Werbung für Eumig 1343 universel in: Toute La Radio 1937, Heft 40, S. 8

EUMIG Geschichte allgemein

Erstes Österreichisches Radiomuseum [Hrsg.] Hornyphon Teil 1 in: Radiobote Nr. 17, Wien 1990

RUDOLPH, Dietmar: Gleichstrom-Netz und Radio, radiomuseum.org, 2020

Artur Bauer: I Netzgleichrichter bis 100 Watt , in: Museumsbote 2000

Telefunken: Telefunkenröhren von A - Z , Berlin 1931, 143 S.

KOSMA J.EUMIG 633G