TELEFUNKEN T33 W

- Chassis Aufarbeitung -

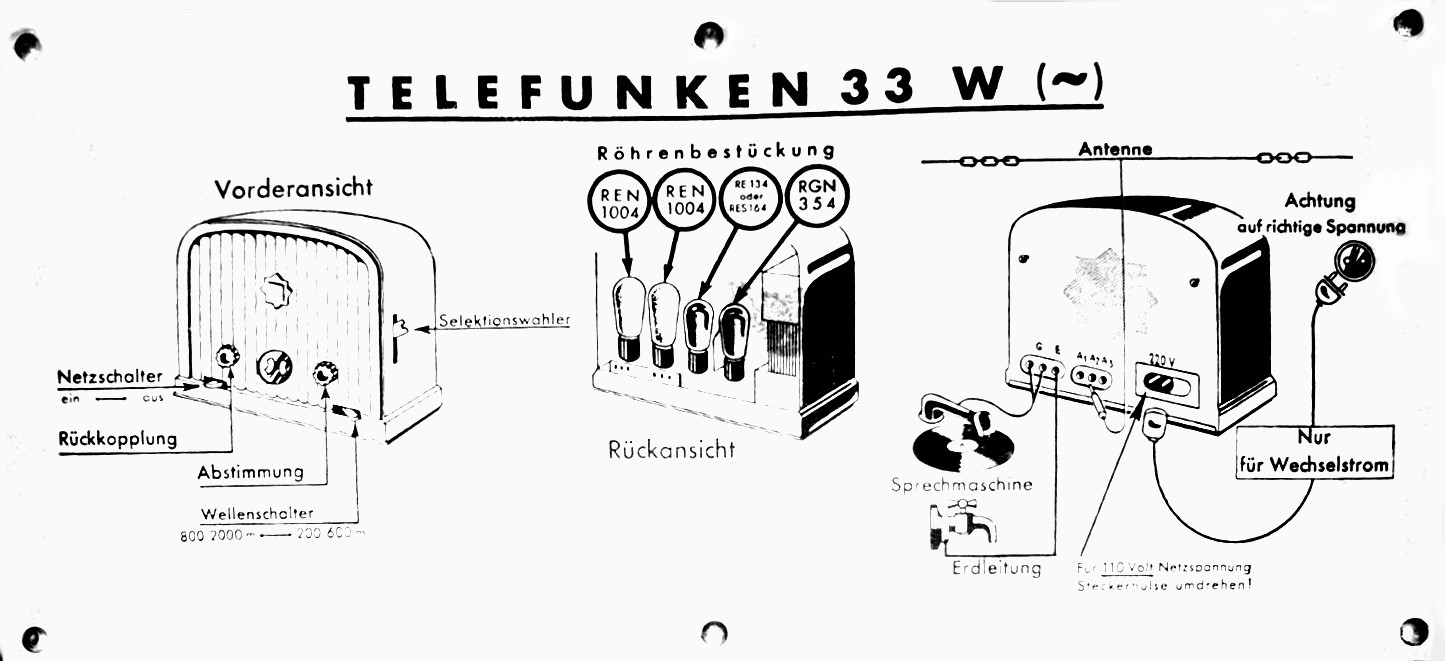

Der Telefunken T33 W ist ein Geradeausempfänger für Wechselspannungsnetze von 105 bis 220 Volt

| Schaltungsprinzip ........ | 3-Röhren-Geradeausempfänger (Gitteraudion) |

| Hersteller......................... | TELEFUNKEN AG, Berlin |

| Herstelljahre ................. | 1930 - 32 |

| Anzahl Kreise ................ | 1 Kreis(e) AM |

| Wellenbereiche ............ | LW, MW (200 - 2000 m) |

| Spannungsversorgung . | 105/125/150/220 Volt~ (WE) |

| Abmessungen (BxHxT) . | 38 x 25 x 17 cm |

| Röhren .......................... | 2 x REN 1004 oder REN 904 (1929), RES134 oder RES 164d, RGN354 |

| Preis ............. | 165 RM, mit Röhren 198,- RM |

| ähnliche Geräte .......... | Telefunken T33WL, T33WE, T33WEL, T33G, T33B |

| Radiotechna - System Telefunken, Praha-Prelouc 33WL SP. |

1. Rundfunkindustrie 1930/31

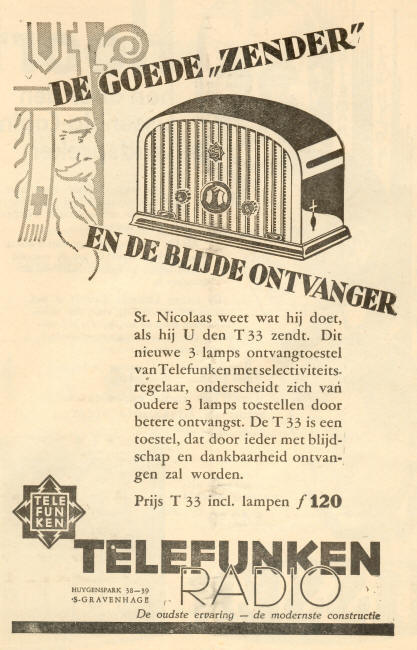

AEG und Siemens & Halske bildeten mit ihrer gemeinsamen Tochter Telefunken seit den 1920er Jahren einen marktbeherrschenden Elektrokonzern, dem es früh durch eine Vielzahl von Patenten im Bereich der Funk- und Radiotechnik sowie durch ein Quasimonopol in der Röhrenentwicklung gelang, Konkurrenzvorteile zu erlangen. Lizenzeinnahmen durch Bauerlaubnis und Erstbestückerrechte sicherten zusätzliche Wettbewerbsvorteile und schotteten den deutschen Markt von Importen ab. Telefunken fungierte in dem Firmendreigestirn als Produkt- und Markenentwickler, AEG und Siemens steuerten Komponenten und Fertigung bei. Bis 1932 beschränkte sich Telefunken auf den Geradeausempfänger, erst dann kamen die ersten Superhets auf den Markt. Die Dreiröhren-Einkreiser der T33-Baureihe verkaufte Telefunken von 1930 bis 32 in großen Stückzahlen, bei fast 60.000 Geräten im ersten Erscheinungsjahr. Telefunken war vor dem Zweiten Weltkrieg als eines der grössten Unternehmen Deutschlands für drahtlose Technik auch im Radiogeschäft ein Platzhirsch, hatte aber bis 1945 keine eigene Fertigung, die Apparate kamen entweder von AEG oder von Siemens. Traditionsgemäß wurden im Vorweihnachtsgeschäft große Stückzahlen abgesetzt. Telefunken hatte auch im Ausland einen guten Namen. Eine Anzeige aus den Niederlanden versucht da anzuknüpfen:

Abb. 2 - Anzeige 1930 für das Vorweihnachtsgeschäft in den Niederlanden

Einen Hinweis, dass das Gerät keinen Lautsprecher enthielt, war unnötig. In der Mehrzahl waren die Geräte auf einen externen Lautsprecher angewiesen.

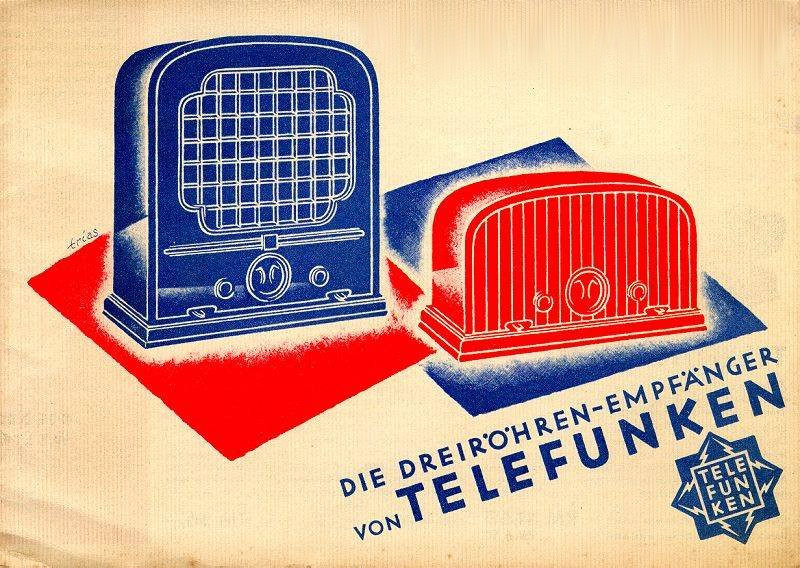

Abb. 2 - heute leicht schaurig wirkende Werbung 1930 für den Typ T33 mit Arcophon 3

Ohne Lautsprecher waren sie für Batteriebetrieb als 33 B, für Gleichstrom als 33 G oder für Wechselstromanschluss als 33 W bzw WE zu haben. Normalerweise wurden sie mit drei Trioden (zwei RE 034 S und RE 114 / 134 S bzw. zwei REN 1004 und RE 134) bestückt. Die mit eingebauten Lautsprechern lieferbaren Typen hießen 33 GL und 33 WL bzw WEL.

Abb. 3 - Werbung 1930 für den Typ T33, links T33 WL

Trotz Konkurrenzvorteilen und marktbeherrschender Stellung waren Telefunkengeräte keine technische Höchstleistung. Hinter den wechselnden Gehäusemoden steckten meist Chassis einfachst gehaltener Einkreiser zu einer Zeit, als Stassfurt Superhet-Empfänger auf den Markt brachte.

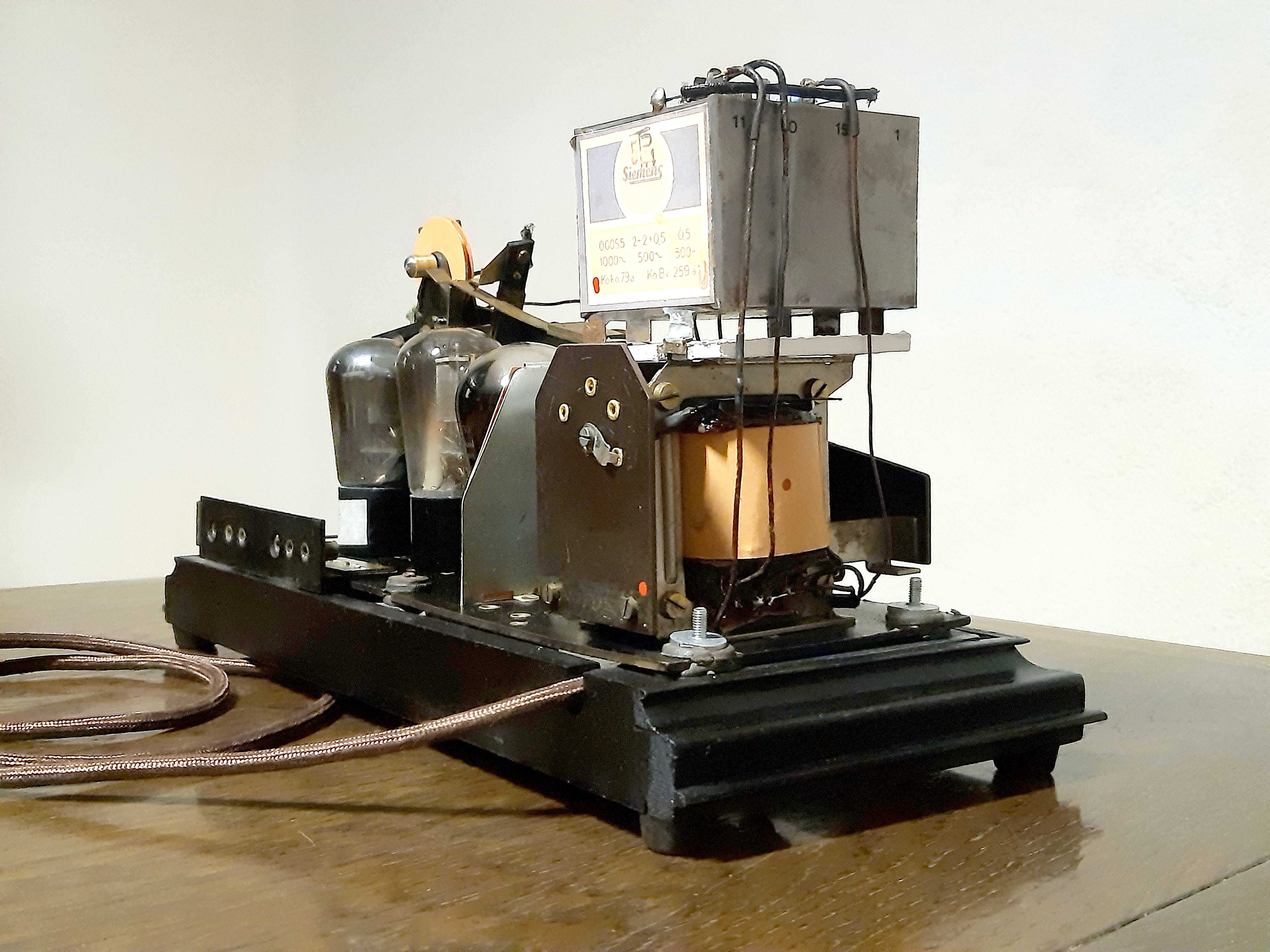

Abb. 1 - Prohaska Nr 3019 Telefunken 33 W, für Wechselstrom-Netzanschluß.

Die Katalog-Beschreibung lautete: "Weiteste Entwicklung der Dreiröhren-Klasse in bezug auf Trennschärfe und Fernempfang: Audion- und 2 Widerstandsstufen, kapazit.-indukt. Rückkopplung und aperiodische Antennenkopplung. Wellenbereich 200—2000 m, umschaltbar. Selektionswähler mit Anschluß für Elektrodose. In modernem, hochwertigen Preßmaterialgehäuse von 38X25X17 cm. Mit Röhren:

Preis 165,- Verwendete Röhren: 2 REN 1004, 1 RE 134, Gleichr.-Rohr RGN 354. Mit RES 164 8,50 mehr".

Schnorr, Leipzig preist den WL an mit dem Worten: "Empfänger und Lautsprecher in einem. Für alle, die mit ihrem Geld rechnen müssen. Besonders trennscharf..., wertvolles Gehäuse von vollendeter Schönheit".

Die damaligen Ideale "vollendeter Schönheit" seien dahin gestellt. Das Blechgehäuse des WL hätte auch für einen Heizstrahler, das Bakelitgehäuse des W für einen Toaster herhalten können.

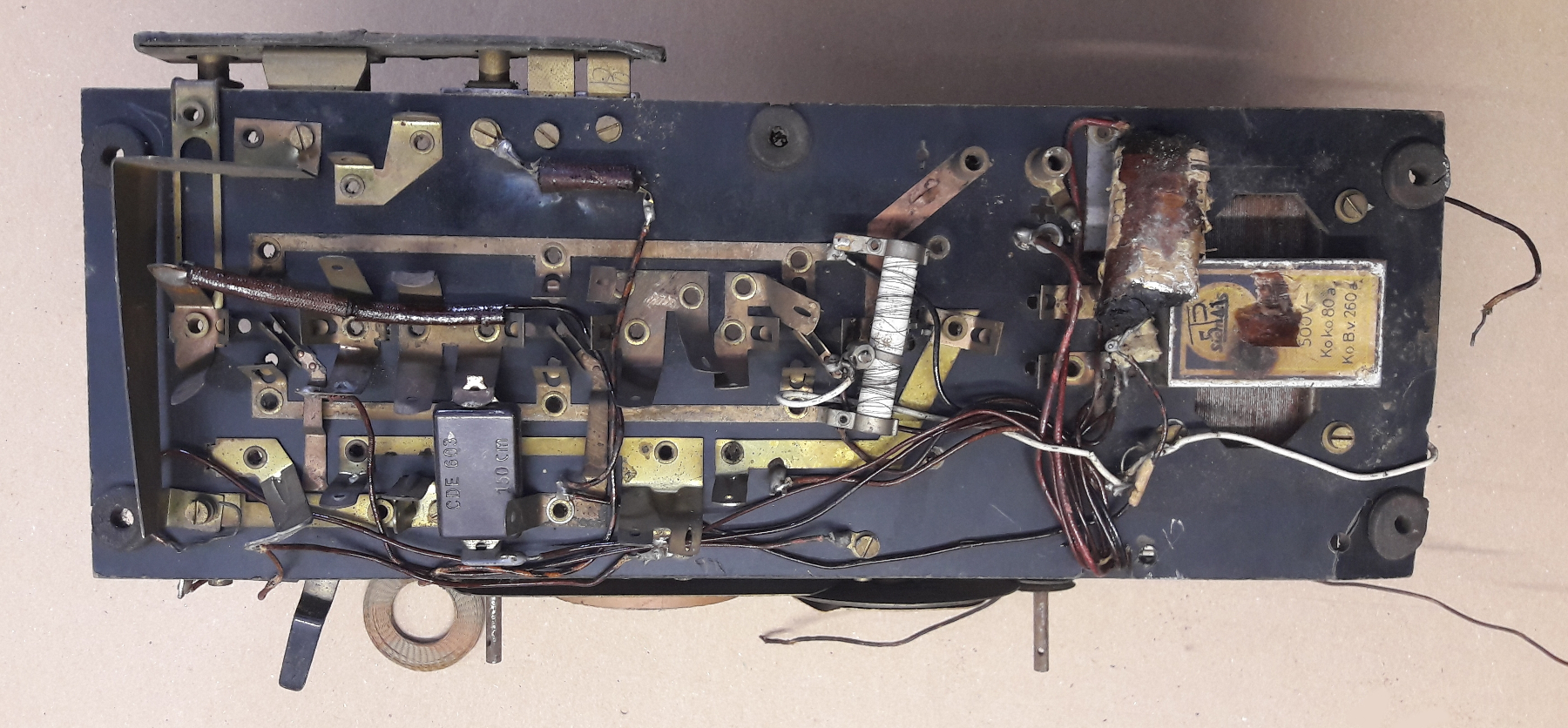

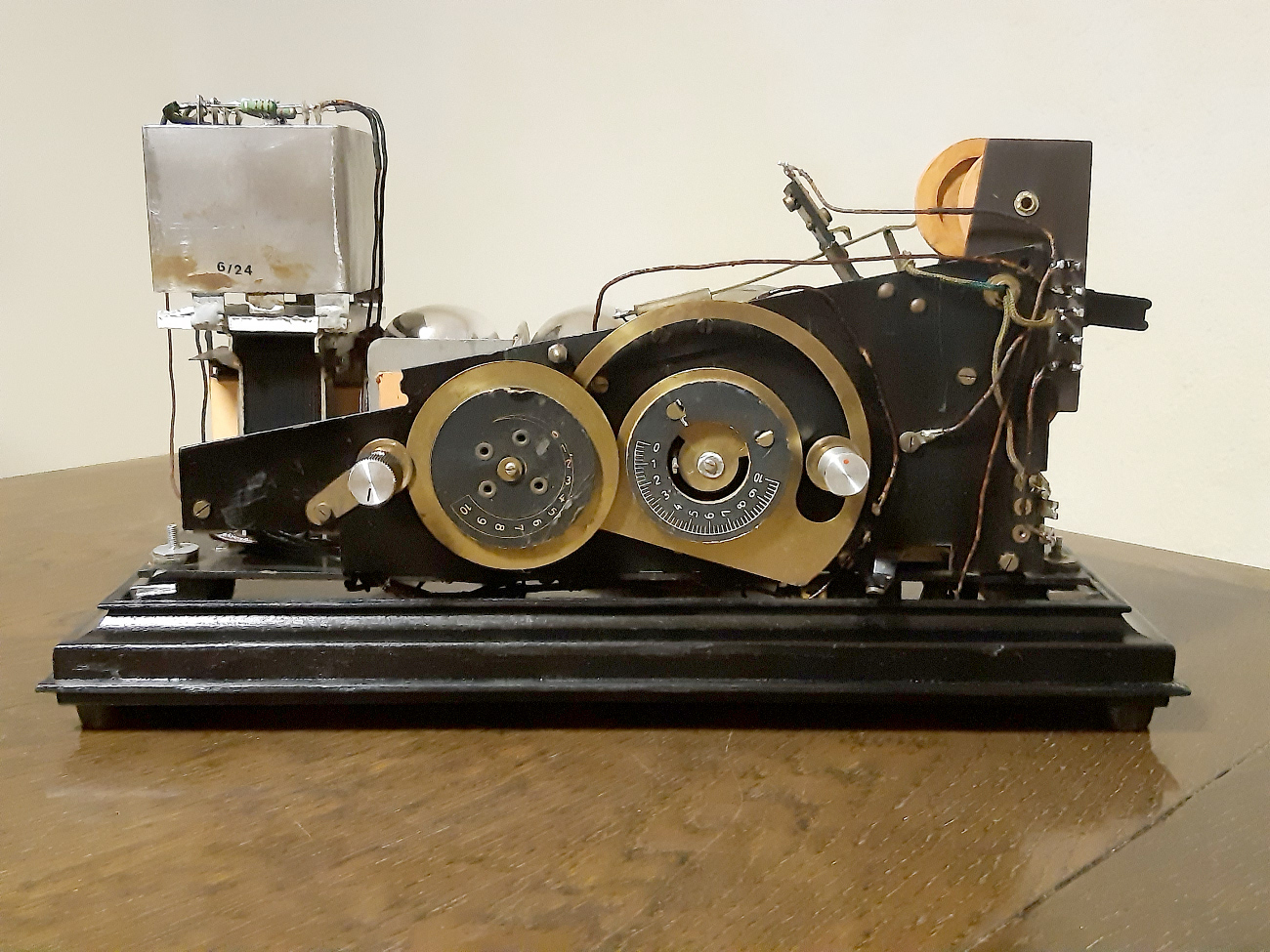

2. Befund und Typbestimmung

Von diesem Gerät sind zwei unvollständige und stark beschädigte Schrottchassis ohne Röhren vorhanden. Da also die Gehäuserückwand mit Typbezeichnung, Hersteller und Seriennummer fehlt, konnte der Typ nur durch das Chassis selbst bestimmt werden. Es handelt sich um das noch häufiger anzutreffende Netzaudion T33 für verschiedene Wechselspannungen, das Telefunken in den Jahren 1930 bis 1932 im Programm hatte.

Über den in der Bauteilliste enthaltenen Netztransformator Lgnr. 1155 (vorgesehen für die Typen T33 WL und WE) konnte das Chassis genauer spezifiziert werden. Die Bauteile dieses Exemplars stammen aus 1/1931, so der 0.1-Block von Siemens.

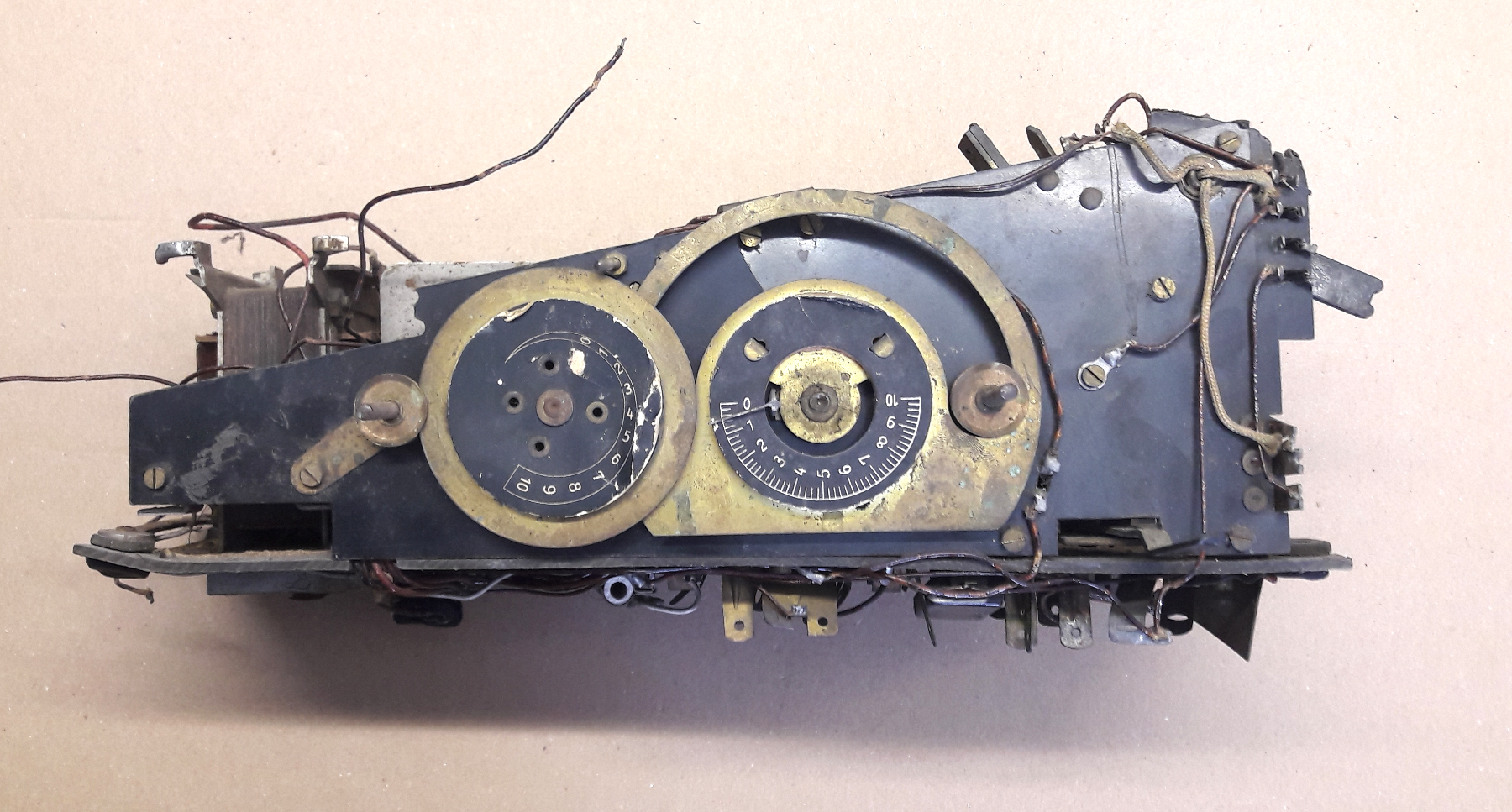

Abb. 2 - Chassis Vorderansicht

Die Frontplatte mit dem ungewöhnlichen asymmetrischen Schnitt trägt rechts einen Aufbau (Spulenkoppler), der bei diesem Chassis abgerissen und verloren gegangen ist. Ebenso der Sammelblock.  Abb. 3 - Rückansicht des Chassis-Wracks offenbart eine Reihe fehlender bzw. beschädigter Komponenten

Abb. 3 - Rückansicht des Chassis-Wracks offenbart eine Reihe fehlender bzw. beschädigter Komponenten

Ein Blech teilt die Anordnung in Spannungsversorgung und Hochfrequenzteil auf. Alle Bauteile auf der Rückseite der Frontplatte sowie alle Trafoanschlüsse mit Netzanschlußplatte sind schadhaft und müssen aufgearbeitet bzw. ergänzt werden.

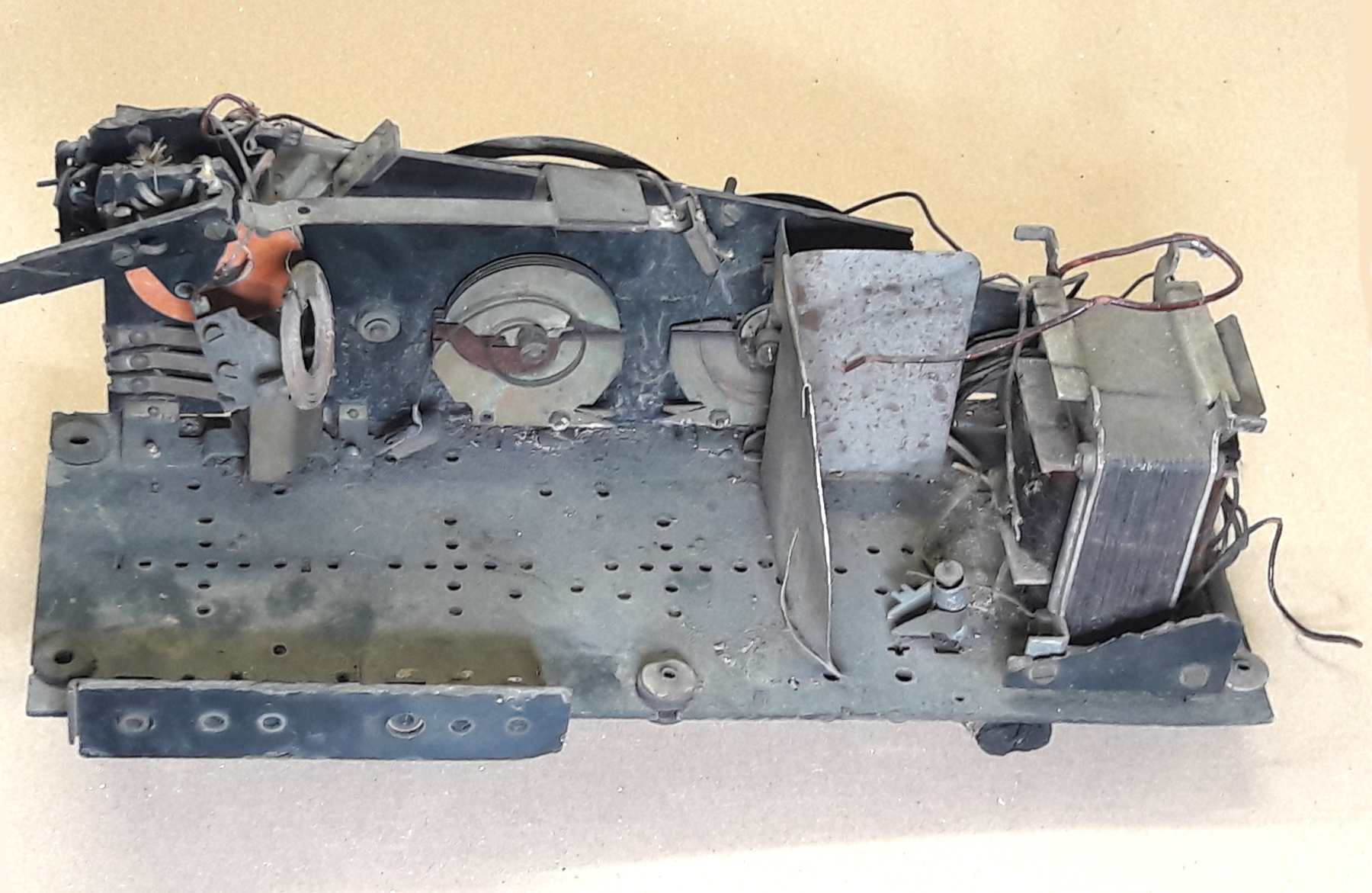

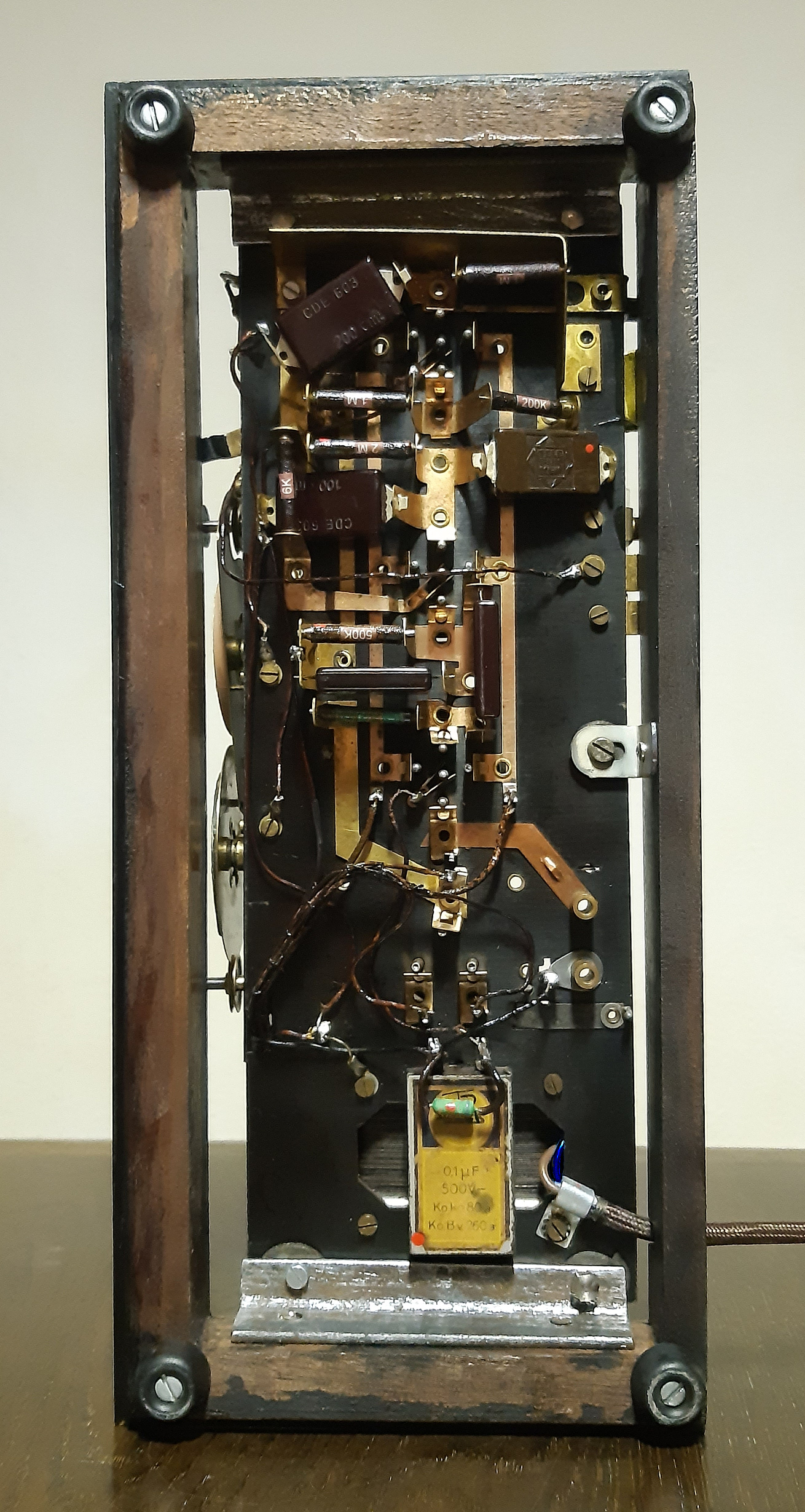

Abb. 4 - vorgefundene Chassisunterseite

Abb. 4 - vorgefundene Chassisunterseite

Das Gerät zeigt eine Besonderheit im Chassisdesign, die Telefunken bereits im Vorjahr 1929 einführte (T31G/A Arcolette). Statt einer kompletten Verdrahtung wurden die Verbindungen auf der Unterseite im Bereich der Röhrenbeschaltung als ein Netz von aufgenieteten Messingblechstreifen ausgeführt, die mit Federhaltern zur Aufnahme von Kleinkomponenten ausgerüstet waren. Mußten Zuleitungen zu Röhrenstiften gekreuzt werden, wurde eine "Brücke" gebildet. Es handelt sich um eine Weiterentwicklung der bereits seit 1929 breit genutzten Federhalter für Kondensatoren und Kleinwiderstände. Obwohl sich bereits die geätzte Printplatte im Entwurf andeutet, wurde das Design ab 1932 wieder aufgegeben, wohl auch, weil mit den aufkommenden Superhets die Schaltungen komplizierter wurden und sich mit diesem System auf kleinen Raum nicht darstellen ließen.

Das Foto der vorgefundenen Unterseite zeigt in der Beschaltung einige Abweichungen vom Original, die zurückgebaut werden müssen. Der Entbrumm-Widerstand über dem Heizkreis wurde hinzugefügt, der Plattenspielereingang anders beschaltet, ein offensichtlich später durchgeschlagener Kondensator am Antenneneingang eingefügt. Die fehlenden Widerstände und Kondensatoren lassen sich aus dem Zweitchassis leicht ergänzen oder können nachgebaut werden, sofern sie sich nicht anderweitig beschaffen lassen.

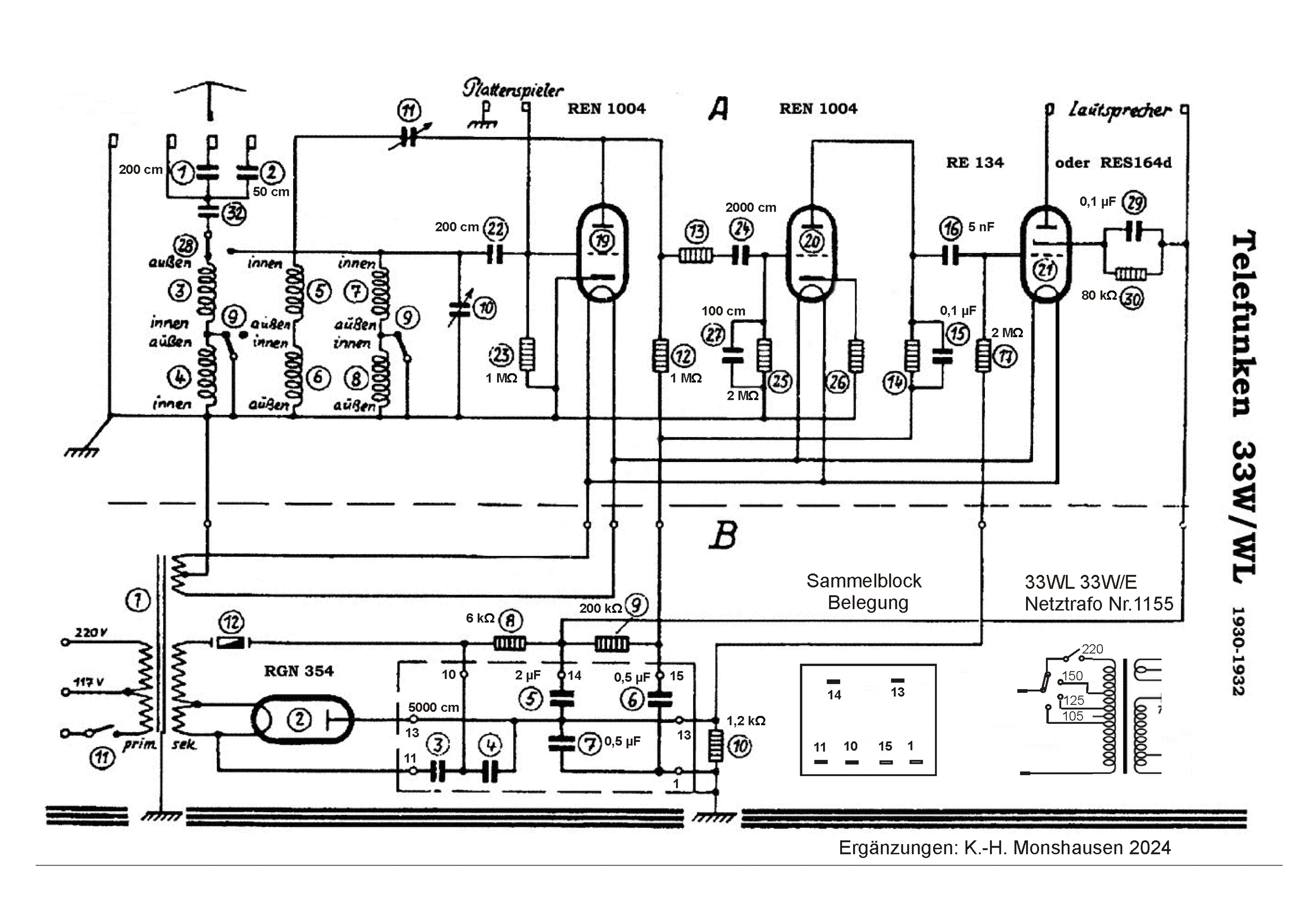

Schaltung

Das Gerät besteht aus einem Audion mit zwei nachgeschalteten NF-Stufen in Widerstands- bzw. Kondensatorkopplung. Am Ausgang wird ein hochohmiger externer Lautsprecher erwartet.

Schaltplan

Abb. 13 Schaltplan

Abb. 13 Schaltplan

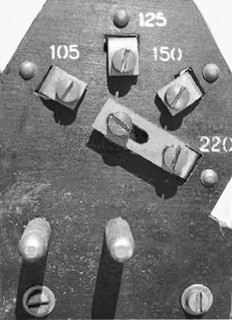

Es gibt zwei Modellvarianten, die sich u.a. in der Netzspannungsauswahl unterscheiden. Das vorliegende Chassisexemplar hat - anders als im Schaltplan wiedergegeben -an der Trafo-Primärseite 4 Anschlüsse (0-105-125-150-220V~) und eine entsprechende Anschlußplatte mit Netzspannungswahlschalter, die 4-Volt-Wicklung hat keine Mittenanzapfung.

Abb. 13 Netzspannungs-Wahlschalter T33 WL bzw. T33 WE Schaltplan

Den Angaben aus der Bauteilliste nach, wurde dieser Trafo nur in den T33 WE- und WL-Versionen eingebaut. In den Schaltbildern findet man meist nur die 110/220-Volt-Version T33 W mit zwei Steckpositionen 110/220 V für die Netzanschlußbuchse abgebildet. Eine weitere Variante T33W-SP ist mit Sperrkreis ausgerüstet. Exemplare dieses Typs wurden auch von Radiotechna in Prag hergestellt. Bereits 1921 gegründet von Hyrsovsky und ab 1925 unter der Marke Radio ZENIT vertrieben, geriet das Werk 1927 wegen Kapitalmangel an den Siemenskonzern und firmierte bis Kriegsende unter dem Namen Radiotechna - System Telefunken.

Röhren

Original-Stiftröhrensatz REN1004 bzw. 904, RES134 oder 164 , RGN354 von Telefunken.

Der Einweggleichrichter kann 250 V- bei ca 300 V~ Leerlaufspannung liefern. An R8 und dem Lautsprecher fallen etwa 50 V- ab. Da weitere Spannungsangaben im Schaltplan fehlen, werden die in den Röhrendatenblättern angegebenen Strom- und Spannungswerte herangezogen. Die Spannung an der Endröhrenanode sollte 200 V- nicht übersteigen. Bei dieser Spannung sollte am Steuergitter eine Vorspannung von 8-10 V- gemessen werden. Bei der REN 1004 sollte eine negative Gittervorspannung von 4 Volt- anliegen.

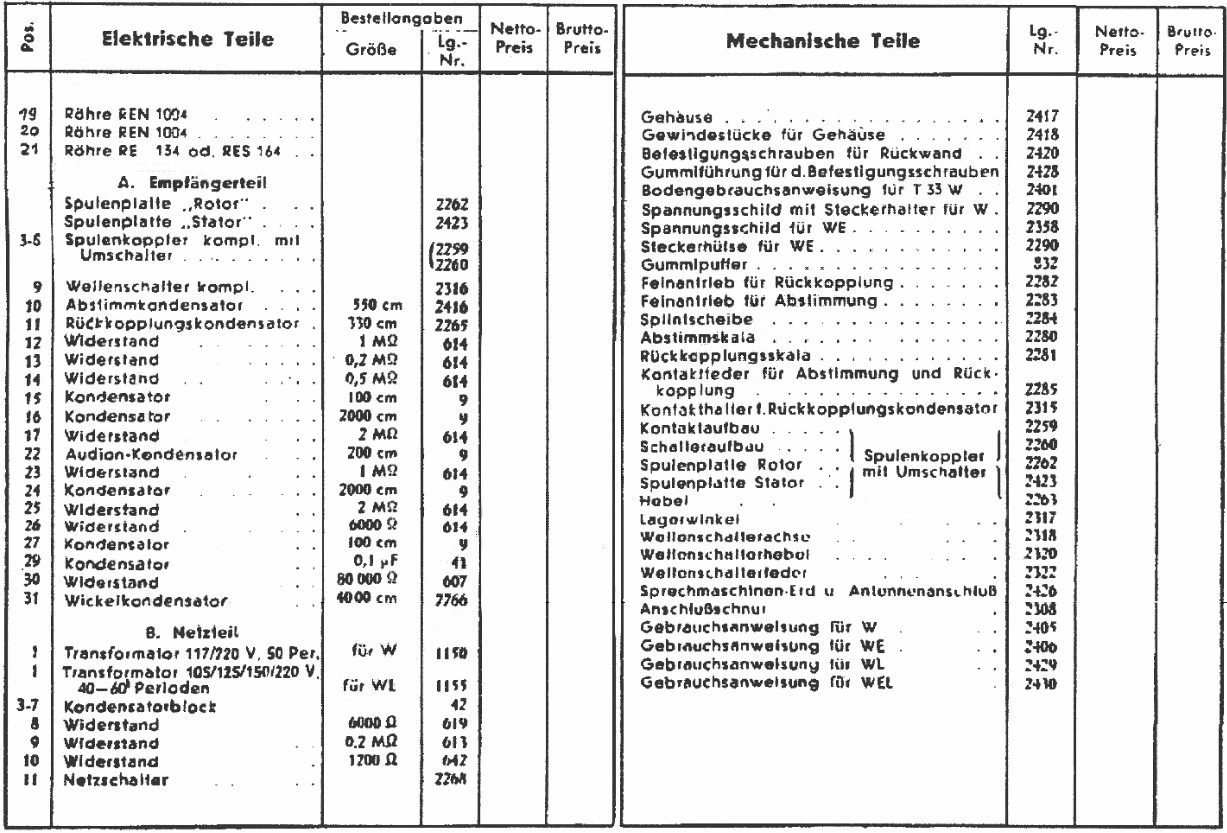

Bauteilliste

Abb. 17 Telefunken Bauteileliste für T33 W/WL

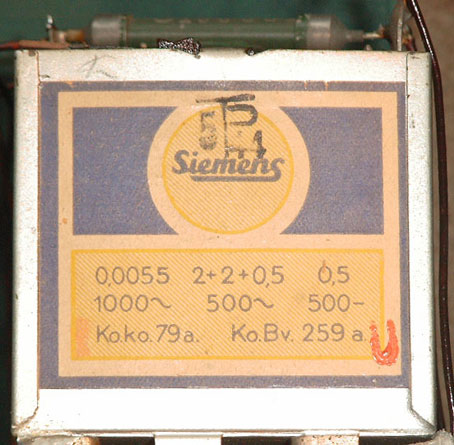

Aus der Telefunken Bauteilliste ist der Inhalt des Sammel-Blockkondensators Lg.Nr. 22 nicht ersichtlich. Er hat die folgenden Bestandteile:

C3 0,0055 µF 1000V~ (5000 cm)

C4 2 µF 500 V~

C5 2 µF 500 V~

C6 0,5 µF 500 V~

Das folgende Eitkett eines Originalblocks zeigt die Werte:

Abb. 17 Block Siemens, KoKo 79a Ko.B.v.259a

Auf dem Block sind 6 Kontakte herausgeführt. Die innere Beschaltung ist anhand der Angaben im Schaltplan vorzunehmen.

Vorsicht: Die Befestigung des großen Sammelblocks auf dem Trafo erfolgte nicht direkt, sondern huckepack über eine an den Metalllaschen eingeklemmte Mineralfaserplatte als Zwischenlage. Diese aus Asbestpappe bestehende Platte fehlt bei den meisten Geräten inzwischen, zudem ist aber auch oft der ohnehin defekte Block samt darauf montierter Widerstände nicht mehr vorhanden. Um die originale Befestigung weiternutzen zu können, kann eine dicke Pappe oder Isolierstoffplatte verwendet werden. Die Trafowärme war nur dem originalen Sammelblock abträglich, dessen Vergußmasse (Paraffin) bereits bei 50° zu schmelzen begann.Der kleine Block enthält C29 0.1 uF 500V- (Siemens, KoKo 80a Ko.B.v.260a)

Drehkondensatoren: C10 30...600 pF (gemessene ca-Werte) C11 4...200 pf (gemessene ca-Werte)

3. Aufarbeitung des Chassis

Bei dem maroden Zustand des Chassis wäre die Zuführung in den Wertstoffkreislauf durchaus vertretbar gewesen, die Basis für eine Wiederherstellung ist recht dünn, da kaum ein Teil funktioniert. Das gut verkaufte Modell ist auch heute noch für Sammler in gutem Zustand zahlreich vorhanden und eher günstig zu erwerben. Was, wenn nicht wegwerfen oder weiter verrotten lassen, wäre eine Perspektive?

Für den Bastler aber ergibt sich die Gelegenheit, der vorgefundenen Technik ohne Skrupel auf den Grund zu gehen und Erfahrungen bei der Wiederherstellung zu sammeln. Für die ausgefallenen Teile läßt sich aus dem Zweitchassis Ersatz finden (Kondensatoren und Widerstände, Buchsenleiste, Stiftkontakte, Draht, etc.), zum anderen Teil lassen sich Ersatzteile selbst anfertigen (Spulenkoppler, Spulen, Netzanschlußplatte, Sammelblöcke), zum anderen Teil müssen Kompnenten zerlegt und repariert werden (Friktionsantriebe, festsitzende Drehkondensatoren, kaputte Trafowicklungen). TFK verwendete bei diesem Gerät in hohem Maße Nietverbindungen, die Reparaturen erschweren. Der Ausbau der Reibräder an den Friktionstrieben ist z.B. nur durch Ausbohren der frontalen Nietverbindung möglich. Für den Zusammenbau muß ein Zentralloch in die Achse gebohrt werden, damit das Reibrad wieder angeschraubt werden kann.

Front- und Grundplatte sind aus Preßstoff. Die Nachteile des Werkstoffs zeigen sich bei der Konstruktion der Frontplatte: Hebelkräfte und ein vertikaler Riß haben die Platte aus der Form und unsanfte Behandlungen aus dem rechten Winkel gebracht. Ebenso empfindlich sind die Mechanik des Spulenkopplers und die fragilen Spulen selbst.

Netztransformator

Beim Netztrafo zeigten Messungen schnell, dass die Anodenwicklung schadhaft war, zwar war Durchgang vorhanden, es konnte jedoch kein stabiler Ohmwert gemessen werden (um 1100 Ohm schwankend). Beim Abwickeln zeigten sich lockere Wicklungslagen und Stellen, wo der Emaillack abgesprungen war. Der lockere Wicklungskörper aus Pappe und die intakte Primärwicklung konnte mit GFK stabilisiert werden, die Anodenwicklung wurde mit neuem Draht CuL 0,07 mm in drei Lagen wie im Original wiederhergestellt. Die Heizwicklung erhielt eine Mittenanzapfung. Bei allen Lagenisolierungen wurde Glasfaserlaminat eingegossen. Nach der Reparatur zeigte der Trafo folgende Leerlaufdaten: Netzspannung 230 V~, Primärstrom ohne Last 5 mA, Anodenwicklung 218 V~, Gleichrichterheizung 4,9 V~, Röhrenheizung 5,7 V~

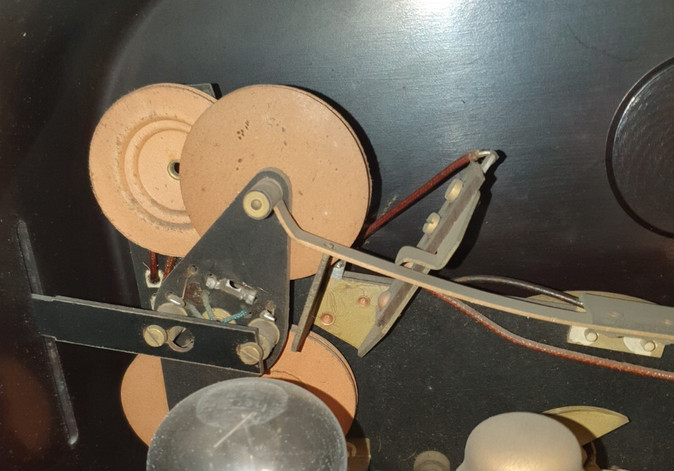

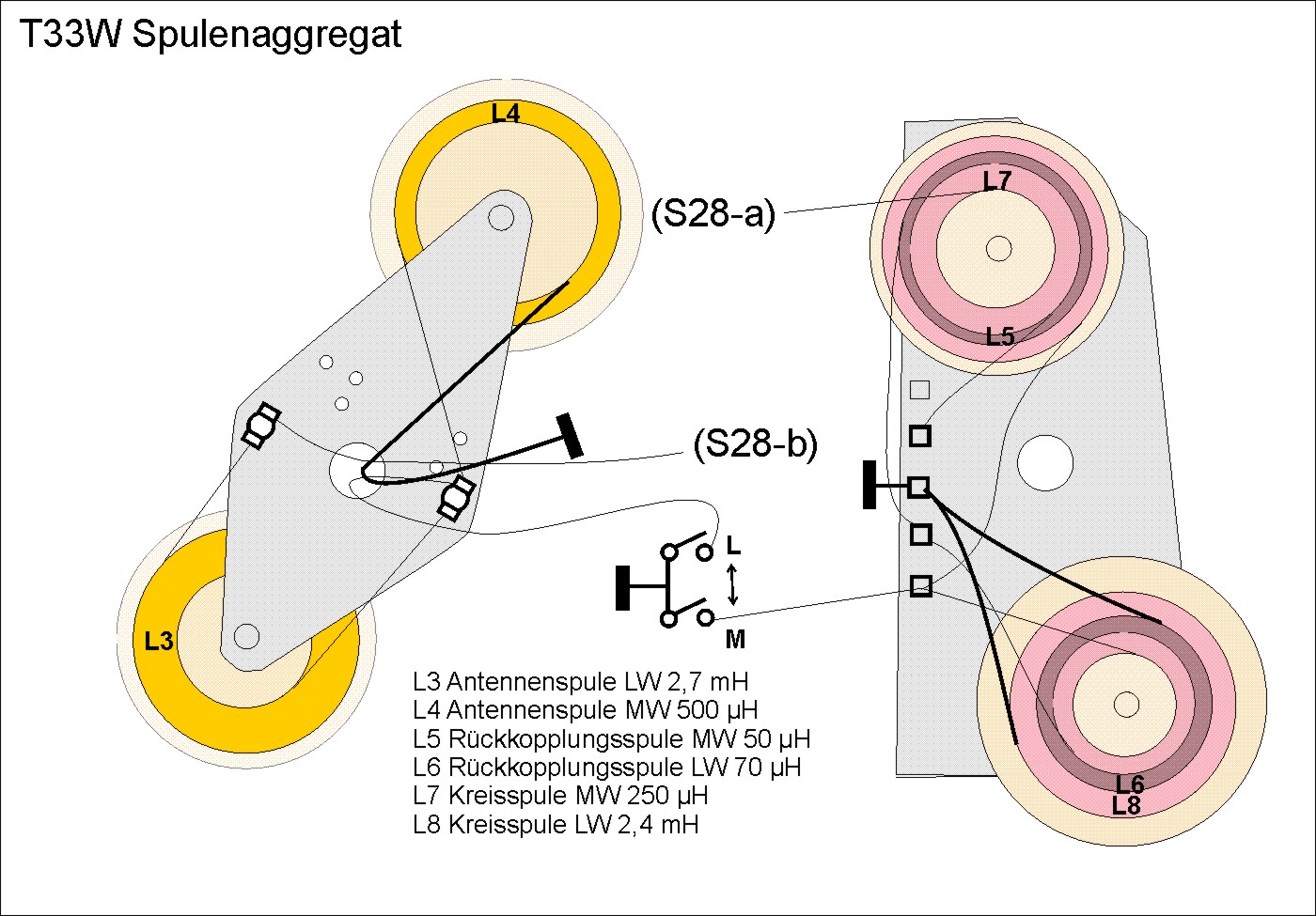

Wiederherstellung des Spulenkopplers/Koppelschalters

F. Gabriel beschreibt in einer damaligen Funkschau das seltsame Design des Spulenaggregats folgendermaßen:

"Hinter den Röhren sehen wir einen eigenartigen Mechanismus, an dem zwei feststehende und zwei durch ein Hebelchen gemeinsam bewegliche Schmalspulen befestigt sind. Das ist der Selektions-Wähler, von dem oben bereits die Rede war. Man kann mit ihm die beiden Spulenpaare mehr oder minder übereinander, also gewissermaßen zur Deckung bringen. Die Spulen überdecken sich vollständig, wenn das Hebelchen ganz nach unten bewegt wird; in dem Fall hat man eine starke induktive Kopplung zwischen beiden Spulenpaaren, von denen immer eine Spule jedes Paares in der Antennenleitung und die andere im Gitterkreise des Audions liegt und von denen das eine Paar nur für den Bereich der kürzeren und das andere für den Bereich der längeren Wellen eingeschaltet ist. Bewegt man das Hebelchen weiter nach oben, so wird die Kopplung loser und der Empfänger damit selektiver, wie das für den Fall erwünscht ist, daß zwei Stationen voneinander getrennt werden sollen, die anders nicht auseinander zu bringen sind. Selbstverständlich hat aber die höhere Selektivität zugleich eine Abnahme der Empfindlichkeit und der Lautstärke zur Folge. In der allerhöchsten Lage stößt das Hebelchen gegen einen schwachen Widerstand, der sich durch einen kräftigen Druck überwinden läßt; dadurch schnappt eine Schaltvorrichtung ein, die nun den Gitterkreis des Audions unmittelbar in die Antennenleitung bringt und somit am festesten mit ihr koppelt. "

Abb. 17 Telefunken T33 WE Spulenkoppler mit Umschaltmechanik

Diese Schwenktechnik des Spulenkopplers ist nicht neu, bereits die frühen Detektorempfänger der zwanziger Jahre besaßen diese Vorrichtung, so u.a. der T10 von Telefunken von 1927. Beim T33 werden von TKF keine näheren Angaben zum Spulenaggregat gemacht, aber Gabriel beschreibt bereits grob die Anordnung der Einzelspulen: Zu den Kreisspulen für MW und LW sind parallel die Rückkopplungsspulen fix auf dem Spulenträger angeordnet (Pos. 5 bis 8). Auf dem Schwenkarm befinden sich die Antennenspulen, für LW unten, für MW oben, das wird durch die Belegung des Wellenschalters (LW wird kurzgeschlossen) bestätigt.

Abb. 18 Telefunken T33 WE Antennenspulen

Die Kreisspulen sind nur 3 mm schmal im Kreuzverband aus 0,4 mm seidenumsponnenen Kupferdraht (Keine Litze) gewickelt. Die Rückkopplungsspulen aus dickerem schwarzen Lackdraht in Lagen parallel eng an eng, ebenfalls sehr schmal 2 mm.

5. Inbetriebnahme

Das Netzteil mit der erneuerten Sekundärwicklung liefert bei 230 V~ eine Leerlaufspannung von 218 V~, unter Last fällt die Anodenspannung auf 190 V- ab. Die Heizung liegt vorschriftsmäßig auf 4,3 V~. Der Netzbrumm wird bereits mit der werkseitigen Dimensionierung der Siebkette mit 2 x 4,7 µF wirksam unterdrückt. Der Trafo erwärmt sich nur gering.

NF-Verstärkung

An die Endröhre wurde ein Freischwinger mit Ri von 2000 Ohm angeschlossen. Der Brummtest für die NF-Baugruppe verlief erfolgreich, so daß die zum Teil deutlich vom Sollwert abweichenden Widerstände belassen werden konnten. Bei offenem NF-Eingang (Audion-Röhre nicht gesteckt) wird Brumm über den Koppelkondensator C22 eingestreut, die Vorröhre ist handempfindlich und benötigt eine metallisierte Oberfläche, sollte diese verloren gegangen sein.

Das wiederaufgebaute Chassis wurde mit den Originalbeschlägen in einen Holzsockel eingebaut, die Unterseite mit einer Platte abgedeckt. Ein Gehäuse ist nicht vorgesehen um als funktionstüchtiges Demoobjekt einen Einblick in das Innenleben zu gestatten.

Vorderseite nach Wiederaufbau

Rückseite nach Wiederaufbau

Rückseite nach Wiederaufbau

Unterseite nach Wiederaufbau

6. Bedienhinweise

Bedienungsanleitung (Geräteunterseite)

Gerätesicherheit

Netzanschluß und Sicherung

Die im Schaltplan an der Trafo-Sekundärseite eingezeichnete Sicherung scheint nicht (immer) eingebaut zu sein, die Sicherungsplatte am Sockel des Netztrafos ist bei diesem Chassis nicht vorhanden.

Links

GABRIEL, F.: Telefunken 33W und 33B in Funkschau Heft 9 (März 1931), München 1931, S.69-70JONGBLOED, Gerard: Telefunken 33W Schema 2009

Spulenwickeldaten für Luftspulen https://www.jogis-roehrenbude.de/Bastelschule/Spulenwickeldaten.htm BECHEN, Peter von: Telefunken 33WL Kondensatorblock in: Radiomuseum.org 2004